回望军旅,一生难忘!

每一位军人都有自己的信仰、忠诚和过往,为解放全中国和保家卫国,他们团结一心,用鲜血和汗水谱写着壮丽的诗篇,用胜利诠释着中华民族不屈不挠的革命精神,用无私奉献为新中国的建设贡献着自己的毕生力量。

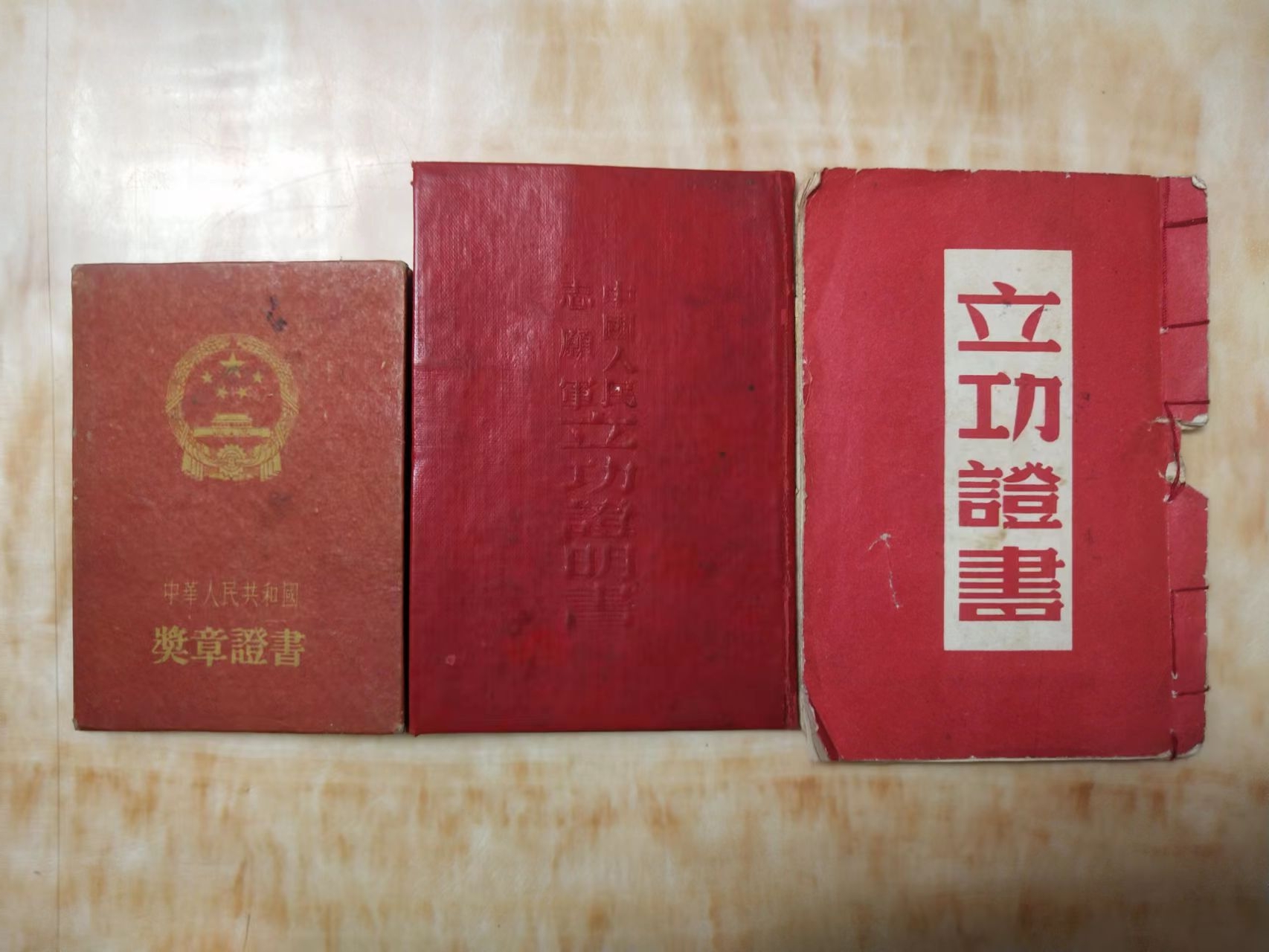

年前的一场大雪还没有消融殆尽,阵阵寒气逼人。1月5日,笔者走进了田银和家。田银和同志1946年10月自愿参加中国人民解放军,1949年申请入党,1950年成为一名正式党员。曾参加解放战争、抗美援朝战役、两次剿匪战斗。先后在三军七师侦察连任侦查员、侦查班长、排长、连长,后任团副参谋长等职。在长期的战斗生涯中,数次立功受奖。

我部一直撤到我方坑道。到了里面,他才说负了伤,其他同志问他路上为什么不讲,他答道:我也不是定了计划的吗,在路上如果告诉了你们,你们就会要来照顾我,敌人枪如果打到了后面,再一停止,如果有一同志因了照顾我,负了伤,我怎么对得起大家,我能对祖国的儿女这样不负责任吗?

经此战,大部队吸收了他所领的小部队活动的经验,迅速摸清了敌人的底子,顺利开辟了剿匪道路。由于负伤进了医院,他每天要求出院,医生只好勉强批准他回到连队里。因为伤口还没有完全好,上级领导要求他休息,他执意要求出去继续小部队活动。于是,又亲自组织大家参加打坑道。不几月,到前线1号阵地后,一个来月时间,共参加了十五次小部队活动。虽然没有打响一次战斗,但接到命令至2号、7号要口抓俘虏任务后,他亲自在前面侦察开辟道路。谁料到目的地并没有搜索到俘虏,无奈之下,便又重入2号和5号要口,像搜山一样仔细寻找,结果抓到了一个俘虏。回来得到八支队首长亲自表扬。

当笔者问起那天的切身感受。他说,自己曾参加两晚上一白天的活动。记得那天正下着大雨,水不断顺肚皮上往下面流去。当时,必须克服寒冷,克服饥饿,伤口痛起来一样得克服,喉咙要咳嗽快忍不住了,赶紧嚼树叶咽下去······

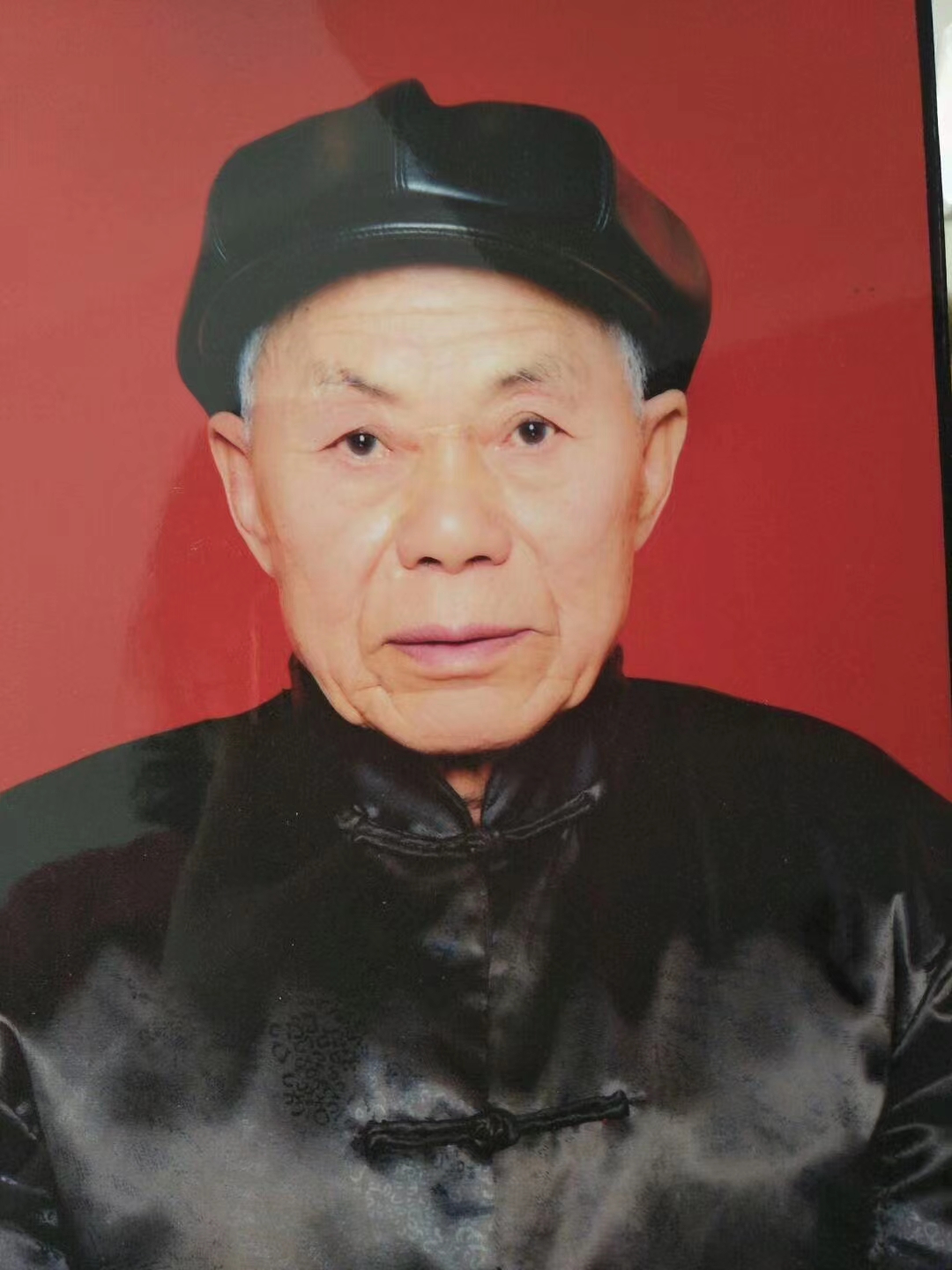

田银和一家永远不会忘记1951年那场惊心动魄的一幕······望着父亲慈祥的面容,一家人再也无法抑制内心的那种无法用语言描述的心境。这也许只有从生死线上爬回来的人才能感同身受得到!笔者不由为之唏嘘:那是一个正值青春的年龄,又必须政治成熟、意志坚定、毅力刚强的非常时刻,又必须指挥若定、冷静果敢、胸怀大局的非常节点。稍有不慎,就可能导致部队遭受无法估量的损失。

如果说,在战火纷飞的峥嵘岁月里,舍生忘死、奋勇杀敌是军人价值的体现,那么,在和平年代里,爱岗敬业、传承红色基因、营造家风美德浓厚氛围何尝不是广大退伍军人的最好写照。

田银和1976年4月25日退伍。然而,就是这么一位老兵,回乡后从不跟人提起自己以前的荣光,一直奋战在工作一线,不跟组织提要求。自己拥有三个女儿一个儿子,都是通过考学校安排工作,从没有为自己的儿女工作,跟组织张过口。90

毕竟年近97岁高龄,笔者不敢逗留时间太长。在笔者印象中,给记一等功一次的,代县屈指可数。田老档案资料显示:在1951年全军召开的英模大会上,田老

“俺这个老头,小时候家境贫苦,跟着苦命的娘来到试刀石村。少年时为填肚子,当过长工,放过羊。说起地方征兵,高兴得不得了。”今年已87岁的老伴,身体硬朗,说话嗓音洪亮。“有人说当兵苦,老头子却说当兵甜,因为解放军官兵一致,不用再像在地方受欺负。从朝鲜回来,我俩结婚。他重庆军校毕业后调到云南。1957年,部队派他到云南中甸进行剿匪,据老头子讲,匪军躲在丛林中,时不时打冷枪,我军在明处,那场剿匪战十分凶险。”田老在部队升到团副参谋长后,身边有两位通讯员,照顾自己的衣食住行。一次,通讯员没有及时给清洗掉训练后的鞋子。田老也没有当场责怪部下,而是随便吃口饭,放下碗筷,赶紧亲自将鞋子洗掉晾在一处。士兵们都私下说,田参谋长从来没架子。

“每次执行任务都能冲在前面,在敌人阵地前沿二次负伤不下火线,鼓励大家坚持。”在部队三次出席全军英雄模范宣讲大会,这是何等的荣光!

从田老家出来,积雪与暖阳正酝酿又一场春的所需、所盼。笔者以为,让英模精神代代延续、薪火相传,让退伍(退役)军人英模进史志(县志)是对广大军人及其家属的温暖慰籍,让红色文化焕发出新的时代感召力和影响力是加强青少年爱国主义教育、激发群众爱国爱党热情的生动教材。(原创首发 原雪瑞)