当心!660种毒蘑菇窥伺餐桌

“群里的老师们,有认识这个蘑菇的吗?我们这边有几个云南籍的务工人员在山上采食蘑菇后中毒了。”5月底的一天,在“广西毒蘑菇鉴定群”中,有人“呼救”。

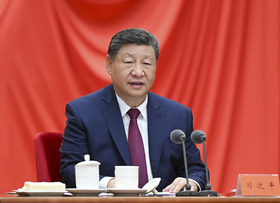

致命鹅膏

根据对方提供的照片,中国疾病预防控制中心(以下简称中疾控)研究员李海蛟立刻作出判断并在群里回复:“硬皮马勃属的,胃肠炎型毒蘑菇,有些伴有一定的神经毒性,不是剧毒的。”

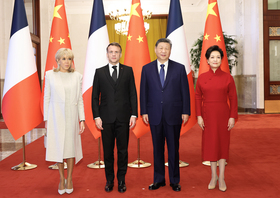

可食的草鸡枞鹅膏(左)和剧毒的灰花纹鹅膏(右)

听闻对方在呕吐、腹泻后基本痊愈,李海蛟松了口气。

两个小时后,群里一张蘑菇的照片又引起李海蛟的警惕。他随即回复:“这是剧毒的灰花纹鹅膏!有几人中毒?”……

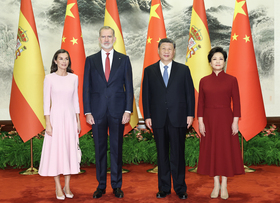

具有极强毒性的鹅膏

近年来,在我国食源性疾病中,导致死亡的最主要因素就是蘑菇中毒,占比超过50%。

近期,蘑菇中毒事件进入高发期,李海蛟也格外忙碌起来,他所在的十多个“毒蘑菇群”中,每个群都是接近500人的满员状态。群成员主要是地方疾控中心的工作人员、医护人员,以及国内的真菌学专家,关于中毒事件的咨询时常会从早上持续到深夜。

中国有哪些毒蘑菇

李海蛟曾参与国内2000余起蘑菇中毒事件的处置,每次得知中毒事件后,除了远程为蘑菇识别和救治提供建议,他也会让地方疾控中心将导致中毒的蘑菇样品邮寄到中疾控位于北京的实验室。“如果患者手头有导致中毒的样品,或者能给出采集位置,当地疾控会去采集样品,烘干之后寄给我们,由我们做后续的鉴定工作。”李海蛟说。

最近,李海蛟“开箱”了来自全国各地的毒蘑菇样本。他收到最多的是大青褶伞,这也是每年1/4到1/3蘑菇中毒事件的元凶。此外,常见的还有各种剧毒的鹅膏、近江粉褶蕈、日本红菇、斑褶菇、牛肝菌等。有许多毒蘑菇物种是在实际中毒事件中被首次鉴定、发现的。

2024年,李海蛟参与了《中国毒蘑菇新修订名录》的发表工作,这项修订工作由吉林农业大学教授图力古尔主持,系统总结了我国大型真菌调查的成果,盘点、更新了我国的毒蘑菇状况。

2025年,来自东北、华北、华中、华南、西南的五位真菌研究学者基于更新名录,以及在实际救助指导中积累的丰富诊治经验,共同编著了《中国的毒蘑菇》一书。书中详尽介绍了我国已知的毒蘑菇物种及中毒后的救治方法,满足大众科普需求的同时,也为疾控人员和医护人员提供参考。

书中介绍,在我国,毒蘑菇的有关记载可以追溯至东汉时期。医圣张仲景就在《金匮要略方论》中写道:“木耳赤色,及仰生者,勿食。”

20世纪以来,我国科研人员开始系统性调查毒蘑菇多样性。70年代末,我国毒蘑菇的统计数据是83种;到了2024年,我国已知的有毒蘑菇更新至660种,可食用蘑菇有1000多种。

我国的毒蘑菇在各地广泛分布,西北地区较为少见,云南、贵州、湖南较多,这些地区中毒事件也较为高发。此外,各类毒蘑菇“出没”的时期也很长。以大家熟悉的“蘑菇大省”——云南省为例,毒蘑菇种类繁多,蘑菇生长时间段并不局限于夏季,因此从四五月份到11月底都可能发生蘑菇中毒事件。

湖南师范大学生命科学学院真菌研究室主任陈作红告诉《中国科学报》,蘑菇形态千差万别,对于非专业人士而言,无法从外观、形态、颜色等方面区分有毒蘑菇与可食用蘑菇,并且它们的生长时间和地点常常一样,没有简单的区分标准。

需要注意的是,民间存在很多鉴别毒蘑菇的“伪科普”。例如,“长在潮湿处或家畜粪便上的蘑菇有毒,长在松树下等清洁地方的蘑菇无毒”“生虫、生蛆的蘑菇没毒”“蘑菇跟大蒜、大米、银器、瓷片等一起煮,颜色变黑有毒,没变颜色就无毒”“颜色鲜艳的蘑菇有毒,颜色普通的蘑菇没毒”……

陈作红强调,这些都是没有科学依据的鉴别方法。以颜色为例,我国的一些剧毒蘑菇,如灰花纹鹅膏、亚稀褶红菇是灰色的,致命鹅膏是纯白色的。

在我国,导致70%中毒死亡的就是含有鹅膏毒肽的毒蘑菇。中国科学院昆明植物研究所研究员杨祝良长期开展鹅膏属真菌研究,他介绍,有毒的鹅膏类蘑菇有一个基本鉴别方法:“遇到头上戴帽(菌盖)、腰间系裙(菌环)、脚上还穿鞋(菌托)的蘑菇,一定不能采食,不要销售。”

为什么会误食毒蘑菇

“我们发现,一系列毒蘑菇科普工作是很有成效的,比如这些年毒蘑菇科普中的错误越来越少了。”李海蛟说。

然而,每年的蘑菇中毒事件仍然高发。以2024年为例,食源性疾病监测系统共报告了2800多起蘑菇中毒事件,涉及9000多人中毒,39人死亡。

在蘑菇中毒事件高发地区,采食蘑菇的行为仿佛刻在了当地人的基因里。“事实上,每年的蘑菇中毒案例,多数是山区百姓在采摘后误食所致。”杨祝良强调。

还有一些自认为具备识别蘑菇经验的人,他们中毒的比例同样很高。“尤其是当科学知识与老百姓的传统经验发生冲突的时候,很多老百姓宁愿相信自己的经验是对的。”李海蛟常说,不能盲目地相信所谓的经验,这也是科普工作中的难点。

有的网友尝试用人工智能(AI)识别、区分蘑菇,但李海蛟解释,蘑菇大多为伞菌,由菌盖和菌柄构成,可辨识的特征点极为有限,外观又极为相似,不像植物有根、茎、叶、花、果,可辨识的特征很多。目前蘑菇物种的AI识别技术尚不成熟,国内也暂未开发相关的识别软件。

除了误采误食行为,不乏有毒蘑菇混迹在市场被“误售”。杨祝良反复强调:“一定不能在路边的小摊小贩处购买蘑菇,许多蘑菇中毒案例正是源于这些小贩。”他介绍,目前云南省内有较为成熟的大型蘑菇市场,配有专业人士巡视,可以基本确保没有毒蘑菇流入市场。

在李海蛟看来,毒蘑菇科普仍存在“最后一公里”的问题。那么,科普如何才能真正落实到那群采蘑菇的人?

如今各种专业的科普宣传视频、挂图、广播、条幅、游戏、讲座等“轰炸式”手段,也在深入偏远山区。比如,通过给山区中小学的孩子科普,孩子就可以告诉家里的大人,指出大人采蘑菇行为中的错误。“近些年,蘑菇中毒的死亡人数也出现了明显的下降。”李海蛟说。

此外,李海蛟还强调关于蘑菇的生态科普。近年来,社交媒体上出现了一种“网红”旅游项目——“捡菌团”活动。这种新式采蘑菇活动因“爆框”“打卡”“出片”被追捧,但背后是游客对蘑菇生长地的“掠夺式”扫荡。网络上频频有人指出,在这种破坏性采集之下,蘑菇都快被采光了。

李海蛟说,许多蘑菇是森林中的降解者,是森林物质和能量循环中不可或缺的部分,无序采集是对生物多样性的破坏。“因此,我们强烈呼吁大家不要盲目到野外采蘑菇,建议以观察、欣赏、学习为主。”

中毒了,怎么办

一旦不小心误食毒蘑菇,会出现怎样的症状?应该怎么办?

《中国的毒蘑菇》一书介绍,根据中毒作用的靶标器官,我国蘑菇中毒类型分为8种,包括急性肝损害型、肾损伤型、神经精神型、胃肠炎型、横纹肌溶解型、溶血型、光过敏性皮炎型和其他类型。

李海蛟告诉《中国科学报》,中毒造成的损害虽不同,但很多蘑菇中毒的初期症状都以胃肠道反应为主,人在误食后会出现恶心、呕吐、腹痛、腹泻等症状。

目前,我国蘑菇中毒救治已经积累了丰富的经验,发布了2个蘑菇中毒临床救治相关的专家共识。中毒后的主要救治原则是:通过催吐、洗胃、导泄等方式减少毒素吸收;利用各种血液净化措施将毒素排出体外;根据不同蘑菇中毒类型有针对性地保护受损害的脏器;最后,精心的护理对于蘑菇中毒患者的康复也极为重要。

“因此,如果误食了毒蘑菇或者怀疑食用了毒蘑菇,首先可以自行催吐,然后尽快就医。”李海蛟说。

针对频发的中毒事件,全国开展了系统的蘑菇中毒救治培训,医院逐渐积累了丰富的救治经验。

据介绍,一般乡镇卫生院或村卫生所能够首先给出初步判断和诊治,胃肠炎型等非剧毒蘑菇中毒患者可以就地治疗。如果情况较为严重,患者会被转诊至有经验的大医院或中毒救治的定点医院。

“现在很多年轻人喜欢用手机拍照,采到蘑菇后会拍照记录。如果发生中毒,救治人员就可以及时将此前拍摄的蘑菇照片发到‘毒蘑菇群’里,蘑菇研究专家们便可以及时鉴定毒蘑菇物种并作出中毒类型的判断,为针对性治疗提供建议。”杨祝良说。

杨祝良还特别提醒,有些毒蘑菇具有欺骗性,人在食用后不会有明显症状。

“以导致肝损伤的极毒鹅膏为例,食用后6至12小时都不会有反应,之后会有胃肠炎症状,但有些人可能不在意,在两三天里还有假愈期,仿佛恢复健康了,但四五天可能就爬不起来了。”杨祝良解释,此时肝脏细胞已经被严重损坏,毒素还会扩散到肾脏,救治就十分困难。

今年3月,华南地区已经出现了致命鹅膏致死的案例。李海蛟说:“对于一个60公斤体重的成年人来说,误食一个六七十克新鲜的剧毒鹅膏,就极有可能丧命。”

此外,网络上流传着不少“吃菌子,见小人”的描述。有人分享,在食用致幻的蘑菇后,可以看到大米跳舞、麻将牌走路,还有人以为自己是一杯快洒的奶昔。这样偏娱乐化的“宣传”甚至吸引了一群有猎奇心理的人,对可能致幻的毒蘑菇跃跃欲试。

对此,李海蛟表示,食用所谓能引发幻觉的毒蘑菇没有想象中那么“美好”。“并不是人人都能看到奇异的幻象,很多神经精神型毒蘑菇还可能使患者出现躁狂、攻击或自残行为,或是带来剧烈的胃肠道症状,甚至引发脏器损伤。”

采访最后,李海蛟告诉记者,截至目前,今年国内已有近10例蘑菇中毒死亡病例。“看着悲剧发生,我们痛心又无力。我们想再次告诉大家,避免中毒的最好办法,就是不要随便采食野生蘑菇。”(记者 赵婉婷)

编辑:王秋英

审核:闫锁桃