薪火代代相传 守护生命之源

——国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)守护种质资源纪实

忻州市五台县大红黍子、朔州市平鲁区红山荞麦、长治市长子县潞麻、临汾市翼城县珍珠玉米、忻州市宁武县莜麦……自1984年以来,国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)一代又一代科研人员薪火相传、不懈探索,矢志于农作物种质资源的搜集与守护,未曾有片刻懈怠,抢救了很多即将消失的资源,为实现种业振兴、保障粮食安全打下了坚实基础。

40多年来,这座熠熠生辉的基因宝库共珍藏了7.5万余份作物资源,其中一半以上的资源为特色杂粮种质资源,数量居全国各省之首。不仅如此,这里还是国内建立的第一个省级农作物品种资源研究单位,也是目前黄土高原区域唯一从事农作物种质资源收集、保存、鉴定、评价、创新和利用的专业研究单位,成为我省乃至我国作物育种领域与农业科技原始创新之不竭源泉。

何祖华院士(左二)调研

筑牢根基 构建现代化种质资源保护体系

走进国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)的展示大厅,记者在大屏幕看到了我省11个省级农作物种质资源库(圃)的实时影像。

“这不仅提高了作物种质资源的管理效率,还确保了资源的安全性,更体现了我省对农作物种质资源保护和利用的高度重视……”国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)执行主任秦慧彬说。

科普开放日秦慧彬(左三)为参观人员进行讲解

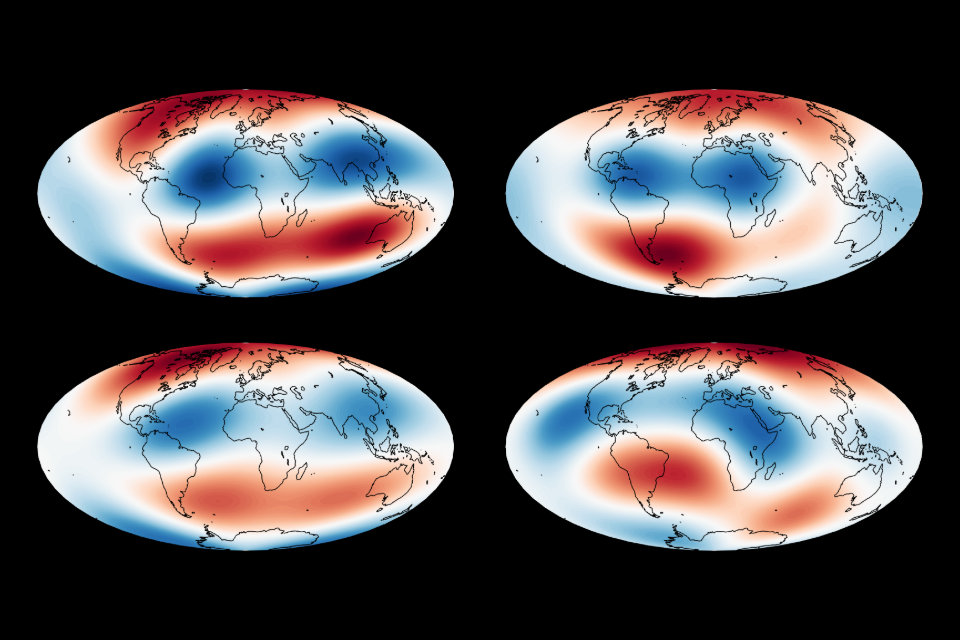

种质资源是农业科技原始创新与发展的物质基础,是保障国家粮食安全与重要农产品供给的战略性资源。山西是农业种质资源大省,种质资源丰富,山西以及周边地区是杂粮种质资源的富集中心,以及部分作物的起源地。

目前,位于山西省太原市龙城北街的山西农业大学农业基因资源研究中心已保存农作物种质资源7.5万余份,其中,最具特色的是小杂粮作物种质资源,有近4万份,数量排在全国第一。据统计,我省谷类杂粮占到国家种质资源库的26.2%,居全国第一位,其中高粱、燕麦占比最多,黍、稷、荞麦第二;豆类杂粮也居全国第一。

“比如食用豆,目前我们就保存了13类豆种,包括菜豆、小豆、绿豆、豌豆、山黧豆等。常见的大豆是黄皮黄瓤,我们保存的大豆资源有黑皮黄瓤、黑皮青瓤、青皮青瓤等多种罕见形态。”

2022年,国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)和国家枣葡萄种质资源圃(太谷)入选农业农村部发布第一批国家级农作物种质资源库(圃)。随后,我省紧随国家步伐发布了第一批省级农作物种质资源库圃。目前,我省已经初步形成了“1226”的保护模式(即:1总库2分库2试管苗库6资源圃),在预防了资源流失和灭绝的同时,还为我省乃至全国的农作物育种和农业科技原始创新提供了重要的基因资源。

目前,我省还建立了山西省农作物种质资源共享服务平台,近3万份的鉴定数据已经向全社会发布,为企业、育种家、农民提供了种质资源1.5万余份次。

寻珍觅宝 深挖三晋大地农业基因密码

端牢中国人的饭碗,就必须把握种质资源这一农业“芯片”。

“新中国成立以来,我国先后组织过两次全国农作物和畜禽种质资源征集调查,距今已分别过去30余年和10余年。第三次全国农业种质资源普查对种质资源收集来说意义重大,山西的科学家们足迹遍布我省11个市,完成115个农业县普查任务,收集了6177份种质资源,包含了很多特异、濒危和优异种质资源,它们有的丰产、有的抗旱、有的抗虫抗病,提供资源的大部分都是60~70岁的老人,让我们十分惊喜和感动。”秦慧彬说。

这些散落在三晋大地的种质资源是如何被发现的?一方面是农民自留种子、代代相传,另一方面,是山西有组织地收集和保护,这为农作物种质资源的收集提供了很大帮助。此外,农户家的厨房、粮仓,院子的犄角旮旯、老屋墙上糊着的草木灰泥,都可能寻觅到它们的踪影,很多时候只有在偏远的、连车都无法到达、没有信号的地方才能寻找到更“老”的种质资源。

“珍珠玉米就是普查队员在临汾翼城县下乡时偶然发现的,它的爆花率高、爆粒品相也好,给我们资源的刘怀智老人告诉我们,这个玉米从他太爷爷那一辈起就开始种了,到了他这一辈他每年都会留出一两分地种植,把这一祖辈相传的种子保存和延续了下来,目前已经种了100年以上!”秦慧彬说。

回到实验室后,经过实验发现“珍珠玉米”爆花率能在99%以上,爆出来体积大,大小颜色也一致。这次重大的发现不仅为爆裂玉米育种提供了一个新的优异基础种源,科学家们还通过和其他品种杂交或者运用前沿育种技术,选育了一批新的好品种。此外,翼城县制定出台了“珍珠玉米”资源保护与开发利用方案;山西的一家农业科技企业与山西农业大学签订了横向科技项目协议,助力了乡村振兴,也创造了巨大的社会效益。

钱前院士(左五)调研参观

永续传承 把时间凝固在试管苗的春天

保护种质资源不仅是生命的延续,更是历史的传承与文化的积淀。

“我省十分重视种质资源的保护,保护种质资源的工作从来没有间断,有些种质资源虽然在生产上已经没有了、老百姓也不种了,但是我们的种质资源库还安全保存着……”秦慧彬说。

打开种质资源低温库的冷库大门,寒意阵阵。在这里,每一份种质资源都被赋予了唯一的“身份证号”,科研人员将其从诞生到成长、从芽壳的颜色到叶子的姿态每一个细微变化都细心地记录下来。

种质资源低温库

“不同作物一般都会采取不同的方式进行保存,能收获种子、可以一年收的正常型种子使用低温库来保存;马铃薯、甘薯等以块根块茎繁殖的作物,我们则要把它们养到试管里放在试管苗库保存;果树、桑树、中药材、牧草、草本花卉、黄花等则需要在资源圃里面进行保存。作为育种材料给相关科研单位提供时,每次使用时要按‘粒’来计算”秦慧彬说。

种质资源收集不易,而将这些资源再进行编目入库则更是一场繁琐而精细的旅程,需要科研人员付出极大的耐心与细心。首先,科研人员要确定来源地并和以前的种质资源信息比对,再对每一份种质资源进行严格的筛选和鉴定,外观、大小、颜色、形状等观察记录,同时还需要对种子的发芽率、纯度、净度等关键指标进行严格的测试,随后进行详细的记录与编号。编号完成后,科研人员还需要对每一份种质资源进行妥善地包装与储存。包括选择适当的包装材料,确保种子在储存过程中不受潮、不受损;同时,还需要将种子储存在适当的温度和湿度条件下,以确保其长期保存的质量。此外,科研人员还需要经常对入库的种质资源进行定期的维护与检查,确保种子的发芽率、纯度等,确保入库种质资源长期保存。

“种质资源库,一个是为育种服务,另一个就是为产业服务。未来,我们还将继续把前辈们的精神继续传承下去,继续围绕国家种质资源发展要求和山西省‘特’‘优’农业发展需求,突出种质资源特色,强化重点实验室等创新平台建设,强化种质资源收集保护,大力培养高水平创新团队,不断提升科技创新能力,稳步推进种质资源信息平台建设,深化实施种质资源保护工程,深入挖掘优异种质和优异基因,为保障粮食安全,促进农业可持续发展,推动种业振兴、乡村振兴、农业强国提供强有力支撑!”秦慧彬说。

本报记者 王瑶