省卫生健康委发布双节长假养生指南:顺时调养,为身体“充电”

国庆与中秋双节同庆,长假既是人们放松身心、享受生活的惬意时光,也是调养身体、积蓄能量的黄金契机。中医遵循“天人相应”的理念,此时自然界阳气渐收、阴气渐长,养生重心需从夏季的“生长”模式,平稳过渡到秋季的“收敛”模式。

随着秋意渐浓,气候也愈发干燥,“滋阴润燥”与“养肺安神”成为这段时间养生的核心。若在假期中放纵饮食、熬夜玩乐,极易耗损身体阴液,让“秋燥”趁虚而入,引发不适。这个长假,只需掌握以下关键要点,就能科学调养,为身体满格充电。

一、穿衣:保暖防寒,养护正气

秋季不急于添厚衣,适当“秋冻”有助增强耐寒能力。但“秋冻”有度,护住关键部位,以自身感觉不冷为宜。颈部受风易引发感冒、咳嗽,可搭配丝巾或薄围巾进行保暖;腹部尤其是女性,需防止寒邪入侵导致宫寒、腹痛,可穿着贴身衣物加强防护;“寒从脚生”,可穿上薄袜,睡前用热水泡脚,驱逐寒气。秋季早晚温差大,穿衣需讲究技巧,采用 “薄衣多层” 的穿搭法,方便根据一天内温度变化灵活增减衣物,避免出汗后吹风受凉。

二、饮食:宜润宜平,健脾和胃

“民以食为天”,秋季饮食的关键在于滋阴润燥。秋季对应五脏中的“肺”,宜多吃白色食物以润肺防燥,如山药健脾,百合润肺,银耳滋阴,做成山药排骨汤、百合小米粥、秋梨炖银耳都是极好的选择。山西特产小米、红枣、核桃也是秋季养生佳品。小米性平味甘,入脾、胃、肾经,用其熬粥,加入几颗红枣,可暖胃养血;核桃仁富含不饱和脂肪酸,能益智润肠,可作为零食适量食用。假期聚餐多,易饮食过量,也难免油腻,餐后可泡一杯山楂陈皮水,山楂消食,陈皮理气,帮助脾胃运化。

三、作息:早卧早起,收敛神气

居住环境与作息直接影响精气神的恢复,秋季讲究 “收敛神气”。作息要顺应天时,《黄帝内经》教导秋三月应“早卧早起,与鸡俱兴”。早睡,以顺应阴精收藏,早起,以舒达阳气。长假补觉很正常,但切忌一睡到中午,易导致节后“睡眠紊乱”,比平时晚起1小时左右即可。睡前需静心,避免睡前刷手机,可以改用温水泡脚,能引火归元,帮助入睡。营造舒适的室内环境,选择柔软舒适的床垫和枕头,保持卧室安静、黑暗和凉爽。秋燥明显,可在室内使用加湿器,增加空气湿度,避免呼吸道不适。早晚凉爽时开窗通风,保持空气清新。

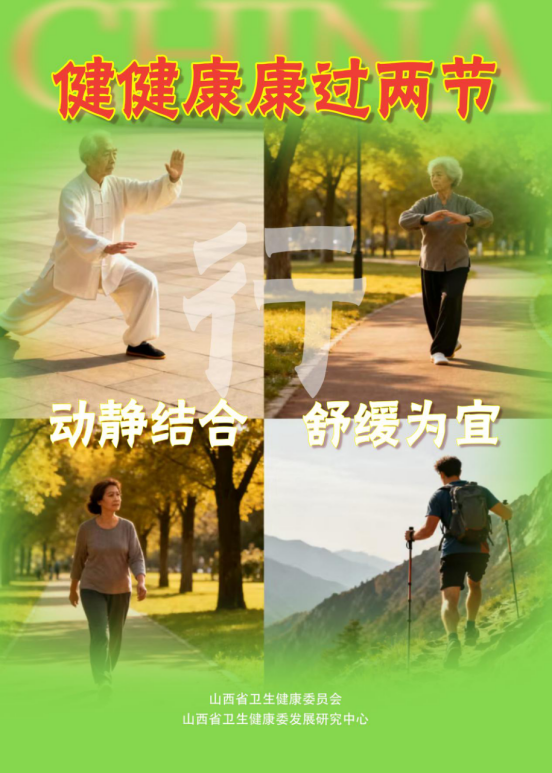

四、出行:动静结合,舒缓为宜

长假出行,无论是远游还是近走,都应劳逸结合,舒缓为宜。运动宜缓,忌大汗淋漓,因为秋季人体阳气收敛,出汗过多会导致阳气耗损,不利于身体健康。可选择八段锦、太极拳、散步、慢跑等柔和项目,以身体微热、尚未出汗为佳。亲近自然,登高舒肺。秋高气爽,最适合登高望远,这不仅是传统习俗,也能锻炼心肺功能,开阔视野,舒缓压抑情绪,符合中医“宣肺”之道。出行防护,有备无患。防燥:出行时随身携带保温杯,备上蜂蜜水或银耳羹,比普通白水更能生津润燥。防寒:山区、海边风大温度低,务必带件外套,随时添衣。防病:人群密集处佩戴口罩,既能预防呼吸道疾病,也能减少干燥冷空气对呼吸道的直接刺激。

秋日既是收获的季节,也是为冬日蓄积能量的开端。用中医智慧的“润、收、养、藏”,为身心注入满满的元气,以安和康泰之姿,欢度美好假期。