气象科技护航十五运会海上竞技 为马拉松游泳赛选出“好日子”

蓝天、碧海、远山交相辉映,运动员在涌动的海浪中奋力划行。11月5日,第十五届全国运动会(以下简称“十五运会”)马拉松游泳女子10公里个人赛决赛在深圳桔钓沙海域举行,这也是全运会历史上首次将马拉松游泳赛场置于真实海况中。

11月5日,十五运会马拉松游泳女子10公里个人赛决赛在深圳桔钓沙海域举行。这是全运会史上首个在真实海况中竞技的马拉松游泳赛,对气象条件要求极高。图为深圳市气象部门工作人员在现场观测。

当赛道从平静的泳池转向变幻莫测的开放海域,运动员的挑战从“与人博弈”升级为“与自然对话”,而气象保障则成为守护生命安全与赛事公平的双重防线。从赛场选址到应急演练,从测试赛到正式赛,深圳市气象局以“智能、立体、精准”的现代化气象服务体系,为这场突破性赛事筑牢科技基石。

“当前气温20.1℃,最大阵风6.5米/秒级,能见度20公里。”屏幕上实时更新的监测数据,让深圳市国家气候观象台气象服务首席、高级工程师陈申鹏悬着的心终于放下了。

陈申鹏介绍,马拉松游泳项目对气象条件极为敏感,尤其是风速和水温。适宜风速需在5米/秒以内,阵风不超过8米/秒;水温则需12℃至32℃。为应对潜在风险,气象团队提前统计10年气候数据,确认比赛期间适宜风速概率达60%,水温稳定在19℃—29℃。同时,团队制定“分级强提醒阈值表”,提前发布气候趋势预测与逐日赛事专报,实现“递进式”服务。

为保障赛事顺利进行,5日清晨,陈申鹏和团队成员更是把气象应急车开到赛场。早上8时,他们在与深圳气象台进行天气会商时表示,“赛场风力、气温、能见度等关键因素都处于适宜范围,对赛事无不利影响”。随后向组委会送达加密气象专报。

赛场边,运动员开始热身拉伸,一场10公里的海上角逐一触即发。

赛事前夕,今年第25号台风“海鸥”生成,一度引发主办方对赛事能否顺利举行的担忧。然而,气象团队依托华南区域数值预报模型和人工智能预报系统“智霁”,提前5天精准判定台风不影响赛事,弱冷空气期间风速亦低于风险阈值。这一“预言”的背后,是深圳气象科技创新的有力支撑。

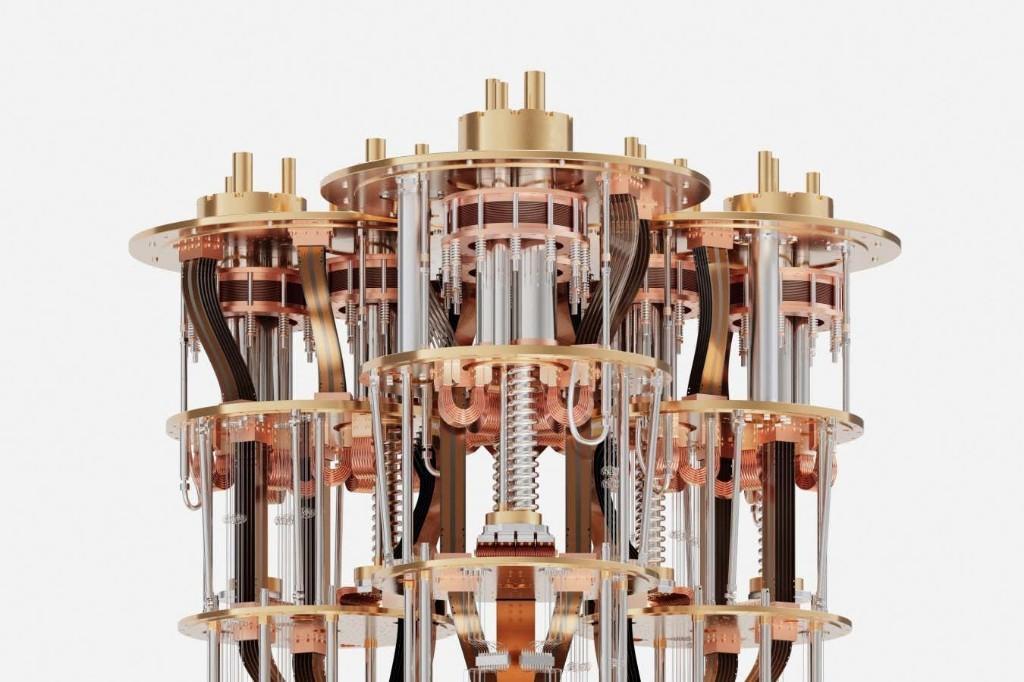

近年来,深圳市气象局构建开放多元的气象科技创新共同体,推动气象科技自立自强。国内首个面向对象时空多尺度气象资料同化系统的研发,实现了区域数值预报国产化替代;人工智能临近预报模型“智霁”“智瞳”的应用,则显著提升了短时临近预报的精准度,成为预报决策的重要参考。

事实上,在赛场选址阶段,气象部门迅速响应,开展海域气候数据分析。陈申鹏在赛事筹备会上指出:“相比曾多次举办海上赛事的七星湾,桔钓沙海域强风频率更低、风环境更温和,更有利于运动员保持节奏与安全。”

深圳构建了“陆海统筹、立体精细、智慧协同”综合气象观测体系,通过卫星监测、深港雷达组网、高精度观测网及赛场500米范围内气象站全覆盖,实现从高空至海面的无缝监测,为科学选址提供了坚实依据。

十五运会海上马拉松游泳项目的成功举办,不仅是体育精神的展现,也是气象现代化水平的一次检验。从一张网监测、“一张图”预报到“一场赛”护航,气象科技正以更高速度与精度融入城市发展与重大活动脉络。

“从泳池到海洋,赛场转变对气象服务提出了更高要求。我们通过精细化数据分析和科技创新,实现了从‘被动应对’到‘主动护航’的跨越,彰显了气象科技在重大活动中的核心价值。”陈申鹏说。