三地创新释放“裂变效应”

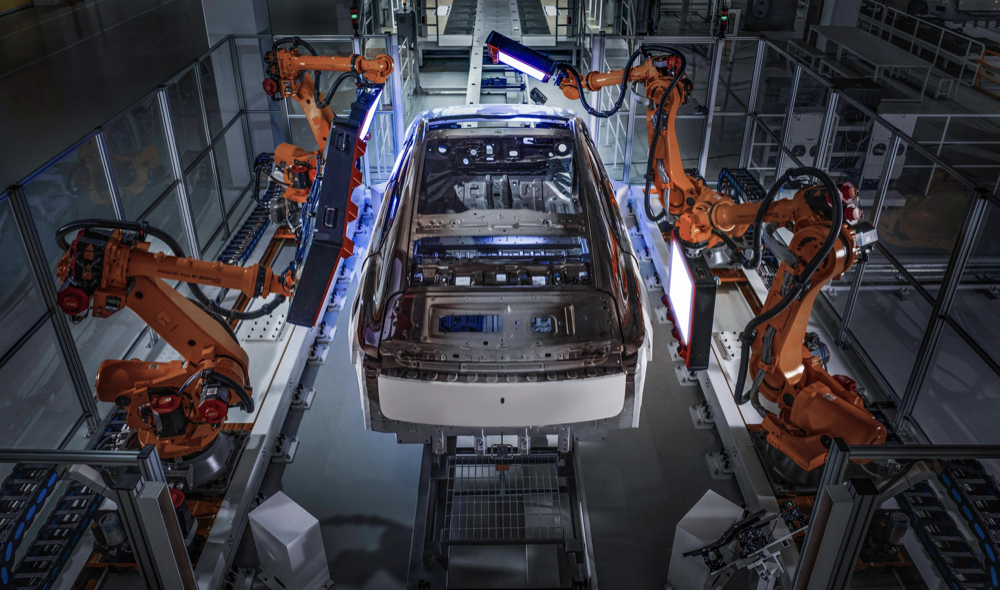

在环山抱水的北京怀柔科学城,高能同步辐射光源发出世界最亮的光;在安徽合肥的汽车生产线上,机械臂上下翻飞,1分钟便有一辆国产汽车走下产线;在横跨伶仃洋的港珠澳大桥上,创新要素往返穿梭,一条科创走廊激发大湾区创新活力。

近日,科技日报记者跟随“活力中国调研行”主题采访活动,实地探访北京、广东、安徽三省市。从前沿科技突破,到产业科技赋能,再到区域协同创新,创新驱动产业发展带来的“裂变效应”,正成为三地发展新质生产力的新态势。

“从0到1”的突破,前沿创新澎湃发展“原动力”

一束光能有多亮?

“它发出的光,亮度可以达到太阳的一万亿倍,能帮我们‘看清’物质内部纳米级的微观结构。”在北京怀柔科学城,中国科学院高能物理研究所研究员、高能同步辐射光源工程总指挥潘卫民走在一座形似“放大镜”的建筑里介绍,这是我国首台高能同步辐射光源(HEPS),也是亚洲第一台第四代光源。经过5年多建设,全部光束线站接收到了“第一束光”并开展了相关的实验,实验结果也显示了高能同步辐射光源的卓越性能。

我们为什么需要世界最亮的光?

潘卫民回答,我国同步辐射光源已发展近40年,每一代光源亮度的提升都带来了创新成果的激增。借助HEPS,我国科学家可以进一步精细解析病毒分子结构、捕捉物质作用的瞬间、追踪电池中锂离子迁移轨迹,为更多原始创新照亮前进道路。

目前,怀柔科学城共布局37个科技设施,已累计产出重大科技成果329项,推动北京成为全球重要的原始创新策源地。

不仅要比太阳更亮,还要比太阳更热。

在安徽合肥市区西北角的科学岛上,全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)在今年年初刷新世界纪录,首次完成1亿摄氏度1000秒“高质量燃烧”,为人类加快实现聚变发电作出了中国贡献。

“我国经济社会进入高质量发展新阶段,这要求科技创新不能只是亦步亦趋,跟在别人后面做研究,必须要敢闯‘无人区’,尤其是要锚定原始性、颠覆性创新。”中国科学技术发展战略研究院副研究员韩军徽认为,科技创新是发展新质生产力的核心要素,原始创新则为培育新质生产力提供了“原动力”。

作为全国大科学装置最为集中的区域之一,安徽合肥目前已集中布局建设大科学装置13个,并建立起“沿途下蛋”机制,鼓励在探索科技前沿的同时,对科研成果进行应用转化。例如,科研团队基于EAST实验中发展出的超导磁体、射频、离子源等技术,自主研发出超导质子治疗系统,可精确高效治疗人体肿瘤。目前该系统已完成调试,计划今年启动临床试验。

创新之道,唯在得人。每一个创新策源地的加速崛起,都离不开对顶尖人才的吸引、珍视。

在怀柔科学城,青年科学家走进食堂,迎面遇到的可能是诺贝尔奖得主杰哈·阿尔贝特·穆鲁,创新的火花或许就在不经意间碰撞。“在这里,从不缺乏科研灵感。”来自意大利的数学家、物理学家塞尔吉奥·切科蒂是北京雁栖湖应用数学研究院研究员,他说,这里不仅有顶尖的设施、自由的学术氛围,还有配套完善的生活环境,吸引汇聚全球高水平人才,是真正的“创新家园”。

“我们要把人才优势转化为创新优势,营造宽容、包容、高效的创新生态,深挖人才潜能,激励他们勇闯科研‘无人区’。”中国科学院科技战略咨询研究院研究员肖尤丹说。

“从1到100”的跃升,科技产业融合壮大发展新动能

刚靠近位于深圳龙岗的一家无人机试验场,一阵嗡鸣声就从头顶传来。记者抬头看去,一台搭载60升水箱的农用植保无人机正平稳悬停,对下方草坪执行喷洒作业。

“我们始终把技术创新视作企业发展的核心驱动力。”深圳联合飞机科技有限公司负责人李晓亮告诉记者,这台大载重的农用植保无人机只是公司众多无人机产品中的一个。“我们无人机采用的旋翼驱动技术为自主研发,已在美国、日本等数十个国家取得专利。”李晓亮介绍,多年来,公司持续加大研发投入,拥有多项核心技术,截至目前,已成功申请专利超600项,并在全球多个国家及地区进行了知识产权战略布局。

技术创新推动产业腾飞。数据显示,目前广东省低空经济规模超千亿元,消费级无人机市场份额占全国95%,工业级无人机市场份额占全国54%,均居全国第一。

“我们这个工厂里配备了超过1800台智能机器人,实现冲、焊、涂、总全流程自动化与数字化。”在安徽江淮汽车与华为携手打造的尊界超级工厂,负责人魏大卫告诉记者,通过应用人工智能、5G、数字孪生等新技术,其生产线多个制造环节的精度控制已达到毫米级,为国产新能源汽车迈向高端智造保驾护航。截至今年5月底,安徽省汽车、新能源汽车产量均居全国第一。

如今,科技与产业已成为一体两面、同频共振的发展孪生体。科技创新为产业发展提供“源头活水”,产业创新则为技术迭代提供应用场景和市场空间,两者深度融合点燃高质量发展新引擎。

7月2日,微元合成生物技术(北京)有限公司生产的阿洛酮糖正式获批。这种甜味接近蔗糖,但热量极低的健康代糖,有望为我国健康产业带来新的发展机遇。

“我们全球首创的‘一步发酵法’,能够以葡萄糖为原料直接发酵生产阿洛酮糖,相比传统生产方式大幅降低了成本。”该公司首席运营官李响告诉记者,新工艺生产的阿洛酮糖在北京市相关部门的大力协助下,很快就获得了市场通行证,让新技术、新产品能够快速转化为产业发展推动力。

目前,微元合成正联合全国多地开展传统生物制造产能改造,激活闲置产能,推动国内生物制造产业转型升级。位于华北的6万吨级产能改造项目将于今年10月投产,建成后将成为全球最大的阿洛酮糖生产基地之一。

“北京在教育科技人才一体发展,科技、产业、资本、人才‘四链融合’改革方面走在全国前列。以科技创新引领产业创新,不断完善创新、转化、应用等全周期服务,加快培育合成生物等未来产业。”肖尤丹说,北京正将科技创新的“关键变量”转化为产业发展的“最大增量”,为新质生产力发展持续注入动能。

“从100到100n”的跨越,区域协同倍增发展效能

走进位于北京顺义区的理想汽车北京智能制造基地,涂装完成的白车身正在总装生产线上缓缓移动,三千多个零件将按照既定工序装配上车。

“别看车载麦克风不起眼,我们每个月都向理想汽车供货二三十万只。”在距离顺义300多公里外的河北省石家庄市,初光汽车董事长郑现杰忙着生产现有产品的同时,还在为理想汽车研发一款新的主动降噪传感器。该产品未来将应用于高端车型,成为公司发展新的增长点。

目前,天津、河北已有300多家关键零部件企业进入北京整车供应链。2024年,京津冀地区实现新能源汽车产量67.6万辆,同比增长154%。京津冀智能网联新能源汽车集群已成功入选国家先进制造业集群。

“京津冀共造一辆车”是区域产业集群化发展的缩影。实现科技创新与产业创新优质要素的跨区域协同,是发展新质生产力的内在要求。借助一系列优势互补、开放共享的合作模式,京津冀、大湾区、长三角等区域创新集群不断涌现,创新发展由点到面,实现倍增效应。

在位于广东省东莞市的XbotPark机器人基地,众多记者对着一款两足机器人不停按下快门,脚踩“风火轮”的它可在有限空间内转圈、爬坡、跳跃,完成各种高难度动作。

该基地由香港与内地科学家共同发起成立,是按照“政府支持、企业化运作”模式建设的新型研发机构。借助粤港澳大湾区得天独厚的区位优势、产业优势,该基地搭建起完整的机器人产业创新生态,成为面向内地、香港乃至全球的机器人和智能硬件创业平台。目前,XbotPark体系共孵化出超140家硬科技企业,其中6家成为估值超10亿美元的独角兽企业。

瞄准区域协同创新,大湾区已构建起“广深港澳科技创新走廊”等创新空间格局,实现多地创新资源高效流动与共享。大湾区内部,“前端研发—中端转化—后端制造”的创新闭环已颇具规模。

“近年来,大湾区科技创新进入活跃期,一批重大创新平台加快推进,初步构建了‘基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑’的全过程创新生态链。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣认为,大湾区正加快实现从跟踪追赶向局部领先、从集成创新向原始创新、从协同创新向创新集群的转变。

从实验室创新火花迸发,到生产线上技术迭代升级,再到区域协同推动集群突破,科技创新的火苗正点燃新质生产力的熊熊火炬,映照出中国高质量发展的铿锵步伐。