抗战中的中国科学家丨高士其:以笔为矛,将科普化作抗战武器

1937年7月7日,日军悍然制造卢沟桥事变,中华全民族抗战正式爆发。无数爱国青年奔赴救亡前线。在民族危亡的暗夜里,中国共产党领导下的延安,犹如一座灯塔,照亮了亿万人民的希望。

其中,一位身患残疾的青年毅然踏上奔赴延安之路。他说:“就是爬也要爬到延安。”历经3个多月的颠簸,辗转搭车、坐船、步行,他最终抵达延安,成为最早投奔革命的留美归国科学家。

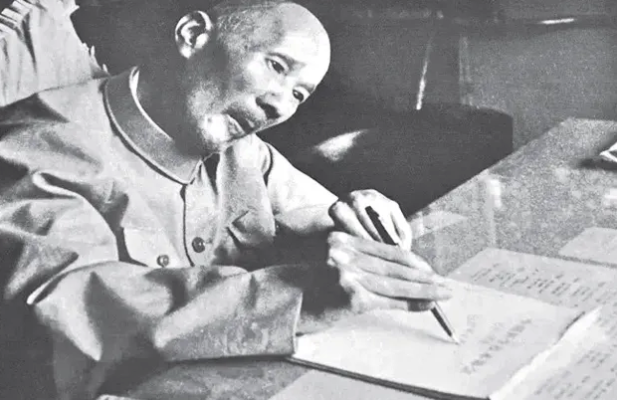

写作中的高士其。图片来源:“炎黄春秋杂志社”微信公众号

他就是高士其——中国著名科学家、科普作家,中国科普事业的先驱与奠基人。他曾写诗呐喊:“我是一个不能走路的人!不能走路,也来到延安,也要在路上助威呐喊:赶走日本鬼子,还我中国河山!”

高士其出生于1905年。赴美留学期间,他原本攻读化学,因得知祖国瘟疫蔓延、姐姐不幸染病身亡的噩耗后,毅然转向当时颇为冷门的细菌学。

不幸骤然降临。在一次实验中,高士其意外感染病毒,中枢运动神经严重受损,导致终身残疾。即便如此,他仍以惊人毅力忍受身体剧痛,读完了医学博士全部课程。

1930年,高士其学成归国,受聘于南京中央医院。但他很快意识到,实验室中的细菌远不如现实中的“人形毒菌”可怕——它们正是侵蚀社会的“腐败”与“黑暗”。他愤而辞职,以笔为枪,决心投身科普事业。

没有条件、没有助手、没有实验室,但他坚持战斗。1934年,近乎瘫痪的他发表了首篇科普作品《细菌的衣食住行》。当朋友发现他将名字从“高仕錤”改为“高士其”时,他坚定地说:“去掉‘人’旁不做官,要做战士;去掉‘金’字不要钱。”这句话成为他毕生的信念。

高士其以笔为矛,将科普化作抗战的武器。他在作品中以“白血球”为喻,歌颂不屈的抗争精神——“这群小英雄是一向不知道什么叫无抵抗主义的。他们遇到敌人来侵,总是站在最前线。”

高士其的笔下,既有生动通俗的科学知识,也奔涌着深沉炽热的家国情怀。彼时,日本军国主义正加紧分离华北。民族危急存亡之际,高士其写下《谈细胞》一文,发出震耳欲聋的疾呼:“细胞团结起来,是生命最伟大的力量!”“我们要全体民众总动员,全民族的细胞团结起来,一致对外。”

这些融科学于抗战的文章一经发表,便引起轰动。随后,《我们的抗敌英雄》《抗战与防疫》《细菌与人》等科普作品相继问世,并在知识界和学生中广为流传。

尽管身体因病痛日益衰弱,但高士其仍乐此不疲。他晚年回忆道:“在这个时期内,我的病使我写作感到困难。但我还是坚持每天写1000字的文章,这些文章大都配合着当时抗日救亡运动的节拍而写。”

来到延安后,高士其担任陕北公学的教师,并组建延安第一个科学技术团体——“边区国防科学社”,向民众讲授防疫和防毒知识。

高士其曾被称为“延安第一个红色科学家”。1939年,他光荣加入了中国共产党。“从那时起,我有了新的力量和方向。有了党的依靠,我对敌人、对疾病、对一切困难,都是无所畏惧的。”他曾经说。

由于延安医疗设施落后,高士其的身体承受着巨大考验。但他仍以惊人毅力写下《我的原子也在爆炸》,并高呼:“我虽然不能起来,我虽然被损害人类健康的魔鬼囚禁在椅上,但是哟,魔鬼们禁止不住我们声浪的交响。”

在战火纷飞的年代,高士其以科学为刃,剖开蒙昧的旧社会,排除封建毒素,注入清醒与希望。正如他的儿子高志其所言:“他宛若一位天使,传播科学与和平的福音,以科学人文的大爱博得世界的尊重。”

巨擘已逝,风范长存。高士其的生命故事,仍激励着一代代中国人。