探访农业“诺亚方舟” 守护多样未来

——国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)科普开放日活动纪实

■本报记者 王瑶

金秋时节,五谷丰登。

9月20日,国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)以“走进种质宝库,守护多样未来”为主题,在国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)以及山西省晋中市榆次区东阳试验示范基地开展了一场别开生面的科普开放日活动。观众通过沉浸式、互动式的科普体验,让“藏种于库、惠泽民生”的种质资源保护工作变得可知、可感、可亲近。

此次活动吸引了500余名市民、中小学生、高校科研人员及农业企业代表积极参与,真正让科学知识从实验室走向了社会大众。

创新科普形式 展现资源魅力

国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)已为国家育种事业提供3万余份资源。这里是国内建立的第一个省级农作物品种资源研究单位,也是目前黄土高原区域唯一从事农作物种质资源收集、保存、鉴定、评价、创新和利用的专业研究单位,更是我省乃至我国农作物育种领域与农业科技原始创新之不竭源泉。多年来,基于丰富的资源与深厚的科研底蕴,国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)在做好资源安全保存与科研服务的同时,也非常重视面向公众的科普教育工作。

本次活动,科普工作者们精心设计了“四位一体”的体验模式:在国家特色杂粮作物种质资源中期库,参观者听取专业讲解,了解种质资源从采集、鉴定到低温保存的全流程;在数字互动区,科研人员借助沙盘和电子屏幕,生动地展示了翼城珍珠玉米、泽州芹菜、万荣三白瓜等特色资源的优异特性;在实物展台前,高粱、谷子、黍稷等200余份标本,让参观者直观感受到“种子银行”的藏品丰富;在山西农业大学(山西省农业科学院)东阳试验示范基地,不同作物的田间生长状态成为最鲜活的教材。

沙盘与电子屏幕数字互动区

“我们特别引入了‘资源护照’概念,每份展品都配有二维码,扫码即可获取其科研价值、文化故事等延伸内容。”国家特色杂粮作物种质资源中期库执行主任秦慧彬介绍。这种将实体展示与数字技术相结合的方式,极大地提升了科普的趣味性和参与度。

科研人员倾情 公众收获颇丰

“‘珍珠玉米’的重大发现为爆裂玉米育种提供了一个新的优异基础种源,科研工作者正在运用品种杂交或者前沿育种技术改良种源,培育出更好的好品种……”活动现场,来自山西农业大学农业基因资源研究中心的10余名科研工作者组成了“科普工作队”,他们穿梭于各个展区之间,耐心为观众答疑解惑。这些平日埋首实验室与试验田的专家,用通俗生动的语言,将深奥的遗传知识、资源保护战略转化为一个个易懂的小故事,让公众深刻理解每一份种质资源,不仅关乎粮食安全,还是国家战略性资源。

“孩子之前只在课本上见过几种豆子,今天孩子不但亲眼看到、亲手摸到,还能准确说出五种食用豆的区别!科研人员用大众可以听得明白的语言,带领我们进行了一场沉浸式的学习体验,这比纯粹看书本、看图册直观多了,真正做到了寓教于乐。”带着孩子前来参加活动的市民李女士欣喜地表示。

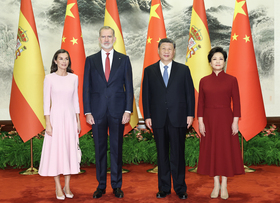

观众在东阳试验示范基地参观学习

尽管已连续服务超过6个小时,国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)的副研究员李萌依然热情不减、耐心细致地接待每一位参观者。“当我们看到小朋友们睁大眼睛仔细观察作物、主动举手提问的那一刻,当大学生们认真记录资源保护流程的那一刻,我们觉得一切努力都是值得的。科普不仅是知识的传递,更是在心中播下一颗关注农业、热爱科学的种子。”

科研人员真挚的话语、专业的态度和无私的奉献精神深深感染了到场的每一位参观者。不少观众在聆听讲解后主动上前与科研人员交流,纷纷表达敬佩与感谢,展区内掌声与赞叹不绝于耳,现场气氛热烈而融洽,公众收获满满。

筑牢资源根基 共绘农业未来

国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)自1984年成立以来,历经四十载风雨,一代又一代科研人员扎根黄土、不懈探索,在杂粮种质资源的收集、保存、鉴定与利用研究中取得了一系列重要突破,为实现种业科技自立自强、保障国家粮食安全奠定了坚实的资源基础。

种质库实地参观

本次开放日活动,是这座“资源宝库”持续面向公众进行科学传播与资源展示的重要体现,再次生动体现了国家特色杂粮作物种质资源中期库(太原)在连接农业科研与公众认知方面的桥梁作用,进一步增强了社会对种质资源保护工作的理解与支持。

“保护种质资源就是守护农业的未来。国家农作物种质资源库不仅承担着资源保护的重任,更要进一步通过创新科普方式,让深奥的农业科技变得可知可感。未来,我们将持续发挥平台优势,开展更多互动性科普活动,为保障国家粮食安全凝聚社会共识。”秦慧彬告诉记者。

国家杂粮库开放日活动圆满举行