晋镜头 | 技术驱动绿色革命!中国能源腹地寻求“高能”答案

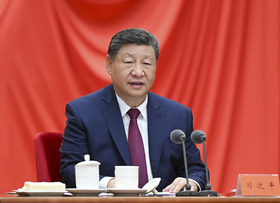

在“双碳”目标引领下,中国能源转型正迎来技术驱动、多元协同的关键时期。9月27日,2025年太原能源低碳发展论坛能源技术创新发展论坛上,来自全国能源领域的专家与企业代表,共同探讨煤炭清洁低碳多元化发展,为能源绿色低碳转型寻找新路径、为新型能源体系建设贡献新智慧。

技术突破:从“清洁煤电”到“近零排放”

煤炭的清洁利用,仍是当前能源转型中不可回避的课题。中国工程院院士岳光溪指出,循环流化床(CFB)技术研发持续深化,通过高参数机组研发与多元燃料使用,实现效率提升与碳排放的“双重下降”。

而彭苏萍院士团队研发的整体煤气化燃料电池(IGFC)技术,则被视为煤电领域的“根本性变革”。该技术融合气化发电与燃料电池,在提高发电效率的同时,实现二氧化碳近零排放。“国内已建成兆瓦级IGFC技术试验基地,供电效率显著优于传统煤电,达到国际领先水平。”彭苏萍说。

系统协同:从“单一能源”到“多能互补”

随着风电、光伏等间歇性可再生能源比例提高,能源系统的协同运行成为关键挑战。怀柔实验室专家杨杰指出,我国沙戈荒等大型新能源基地面临规划滞后、电网稳定性不足等难题,“必须加强多能互补技术,提升外送通道中清洁电量的比例。”

与此同时,碳捕集利用与封存(CCUS)被多位专家称为实现碳中和的“兜底技术”。怀柔实验室科研团队带头人许世森表示,我国在低能耗吸收剂、高效捕集设备等关键环节已实现突破,“未来重点是推动技术降本与规模化应用。”

新兴赛道:氢能、煤岩气与固废利用

在传统能源升级之外,氢能、煤岩气等新兴领域也在快速布局。怀柔实验室科研团队带头人邓占锋指出,绿氢是未来能源体系的重要组成部分,“预计到2030年将形成可推广的商业模式,关键在于降低制、储、运、用全链条成本。”

中国工程院院士孙龙德则聚焦煤岩气资源,指出山西省煤系天然气总资源量约20万亿方,目前探明率仅11%,“开发潜力巨大,是增储上产的重要接续资源。”

此外,煤矸石等固废的规模化利用也迎来技术突破。生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心研究员师华定提出,目前已形成检测诊断、系统治理、生态修复技术体系,未来需提升技术体系的适配性与稳定性,创新“固废消纳-土地修复-碳汇增益”多维价值模式。

山西使命:从“能源基地”到“转型样板”

中国气候变化事务特使刘振民在总结发言中强调,山西作为国家能源基地,在2035年碳达峰后仍需实现7%—10%的能源结构优化目标。“转型不是简单淘汰,而是基于资源禀赋的替代升级。”

他指出,山西的能源转型成效直接关系华北电网安全与“西电东送”战略实施,呼吁更多机构与企业支持山西在煤炭清洁利用、CCUS、多能互补等领域的创新实践。

记者手记:一场正在发生的绿色革命

本次论坛不仅是思想的碰撞,更是行动的起点。从煤电的近零排放,到多能互补的系统构建,再到氢能、煤岩气等新兴资源的开发,中国能源腹地正在以技术为引擎,推动一场深刻的绿色革命。

这条路并不轻松,但方向已然清晰。正如与会者所共识:唯有通过持续的技术创新与系统协作,才能在全球能源变局中,走出一条兼顾安全、清洁与高效的中国特色能源之路。