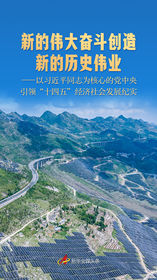

偏关县的乡村旅游新图景

“文旅融合+龙头带动+市场力量”

近年来,偏关县锚定黄河流域生态保护与高质量发展目标,立足黄河与长城交汇的独特资源禀赋,以“千万工程”经验为引领,坚持“生态筑基、文化铸魂、产业赋能”,通过“生态与保护相融、文化与产业相融、政府与市场相融”,在特色乡村建设与企业培育中,探索出一条独特的文旅融合乡村振兴新路径。

老牛湾蜕变:从“资源禀赋”到“发展标杆”

作为黄河入晋第一站和长城与黄河交汇的唯一地标,老牛湾以“1366”发展框架(1个国际慢生活区目标,政府、市场、村民“3个主体”协同机制,6大融合方向与“6化”实施路径)为引领,构建起“生态美、文化兴、百姓富”的良性循环,打造出黄河与长城握手的“生态文化样板”。

生态与文化双保护,筑牢发展根基。实施文物活态守护工程,投入1084万元以传统工艺修缮老牛湾古堡,完成望河楼11.52米原高恢复,设立村民文保员制度,四代人接力巡护长城遗迹;通过退耕还林、水土保持工程,水土流失治理率达85%,鸟类种群数量显著回升,山水林田共生的生态屏障初步形成。

文旅融合创新,激活乡土价值。夯实“生态、文化、产业”3大根基,推动“一院一品”活化利用,将33处传统石院改造为非遗工坊、研学空间,融入长城烽火与黄河漕运故事。老牛湾镇2023年入选“中国慢生活休闲体验镇”。

基础设施提质,夯实服务支撑。先后投资600余万元升级总面积1.6万平方米的3处生态停车场,投资2800余万元建设综合性游客服务中心,投资800万元打造300套高、中端房源,推动住宿接待提档升级;同时,分别完成了总投资1.2亿元的黄河文化公园和投资8806万元的关河口驿站项目,进一步完善全域旅游节点功能。

红门口探秘:长城文化赋能的“农文旅融合新标杆”

位于山西和内蒙交界处的水泉镇红门口,以地下长城景区为核心,通过“引入市场主体+挖掘文化价值+联动农业产业”,走出了农文旅深度融合的新路子。

新业态培育,激活景区活力。引入山西红门口旅游产业开发有限责任公司,计划投资5000万元,打造低空飞行、红门互市集市、大型情景剧“红门往事”等新业态,同时推进投资1000万元的水泉堡人文历史元宇宙项目,再现晋商源起地的昔日繁华。2022年,红门口地下长城景区成功创建国家4A级景区,成为区域旅游新热点。

农旅联动,带动富民增收。培育小米、偏头羊肉、红门口胡油等地方农业品牌,建立“企业+农户”合作机制,通过务工、农副产品销售等方式吸纳村民参与经营;同时,开发“水泉堡”黄酒等特色产品,让村民深度嵌入产业链,共享旅游发展红利。

红色文化与民俗文化双驱动。挖掘长城军事文化内涵,建立红色研学基地;推出“庆丰收扭秧歌”、“明代打夯修长城歌”等10余项民俗文化产品,通过文化活动增强景区吸引力。

龙头企业:激活产业和市场动能

西贝集团投资5300万元,在老牛湾建设“冰萃醋酿造工坊”,以古法工艺串联生态农业与文化旅游,既保护了传统技艺,又形成“醋文化体验+研学旅游”的新场景,成为当地“文化+生态”产业融合典范,年带动周边农户增收超300万元。

作为全县市场化运营的“破局者”和专业化第三方运营商,山西红门口旅游产业开发有限责任公司通过整合景区资源、开发新业态、提升服务质量,推动红门口景区运营效率提升40%以上。

2022年建成的偏头关“非遗”旅游文创中心,致力于传统技艺的现代转化,吸纳晋绣堂扶贫制作中心入驻,开发出偏关文化扇、中华长城尺、刺绣五路财神等60种文创产品,涵盖文具、家用、创意3大类,年销售额超200万元,带动32名本地村民就业,月均增收2000元,实现了“非遗保护+就业增收”的双赢。

价值提升:从“脱贫攻坚”到“乡村振兴”的跨越

经过多年努力,偏关县乡村旅游经营户超50户,从业人员200余人,年累计接待游客65.6万人次,旅游总收入7826.1万元;老牛湾景区门票收入289.98万元,水上游船娱乐公司年收入80万元,乡带动脱贫人口270余人,村集体收入突破千万元,部分村户年增收超4万元。“村民入股+企业运营”模式,让群众在家门口 “挣文化钱、吃旅游饭”,富民效应相当显著。

另一方面,通过实施光伏发电、建设鱼菜共生大棚、推行《村落生态公约》等,老牛湾水土流失治理率达85%,鸟类种群数量回升30%;红门口景区推行“无痕旅游”,生态保护与旅游开发实现平衡发展,生态治理成效突出;同时,老牛湾堡、望河楼等遗迹修缮完成,村民文保员制度实现四代人接力巡护;非遗工坊、民俗活动让长城、黄河文化从“静态展示”变为“活态体验”,实现了文化遗产活态传承,当地群众文化认同感与乡村凝聚力显著增强。

偏关县副县长李彦明表示,该县将以老牛湾、红门口为示范,推动更多村落走上“生态美、文化兴、百姓富”的振兴之路,为黄河流域乡村振兴提供可复制、可推广的“偏关方案”。(王丑龙 刘娟娟 李珊珊)