探寻丨闯出自主创新“之江新路”

开栏的话 建设科技强国,是以习近平同志为核心的党中央把握世界大势、立足当前、着眼长远作出的重大战略部署,是亿万人民共同的奋斗目标。科技日报今起开设“探寻”专栏,循着习近平总书记的足迹,走进科技创新高地,追踪中国大地铿锵的创新脚步,见证各行各业奔涌的创新浪潮,真切感受思想伟力照亮民族复兴的科技征程。

科技日报记者 江耘 张盖伦

“以背水一战的勇气,过华山天险的气魄,攀科学高峰的智慧,切实把增强自主创新能力摆在更加突出的位置,坚定不移地走科技进步和自主创新之路。”

19年前的春天,浙江省自主创新大会召开,时任浙江省委书记习近平同志的坚定话语,吹响全省向自主创新迈进的号角。

19年过去,习近平总书记当年在之江大地播下的创新种子,已长成参天大树。

在浙江宁波舟山港金塘港区大浦口集装箱码头,货轮在泊位上有序装卸集装箱(无人机照片,2025年1月4日摄)。新华社发(邹训永 摄)

绘蓝图

2006年初春,在浙江省科技厅呈送给省委办公厅关于召开全省科学技术大会的报告上,多了一处醒目的批注——会议名称上画了圈,旁边空白处写着“全省自主创新大会”。

批注来自时任浙江省委书记习近平同志。会议名称之变背后,是发展理念之变。

2006年3月,习近平同志主持召开浙江省自主创新大会,定下“用15年的时间使浙江省进入创新型省份行列,基本建成科技强省”的目标。

时任浙江省科技厅厅长蒋泰维近日接受科技日报记者采访时说,习近平同志强调自主创新,厘清了新发展方向,推动浙江以“腾笼换鸟”的思路和“凤凰涅槃”的勇气,加快经济发展方式转变。

一子落地,满盘皆活。

从此,一张蓝图绘到底,一任接着一任干,全省自主创新建设驶上快车道。

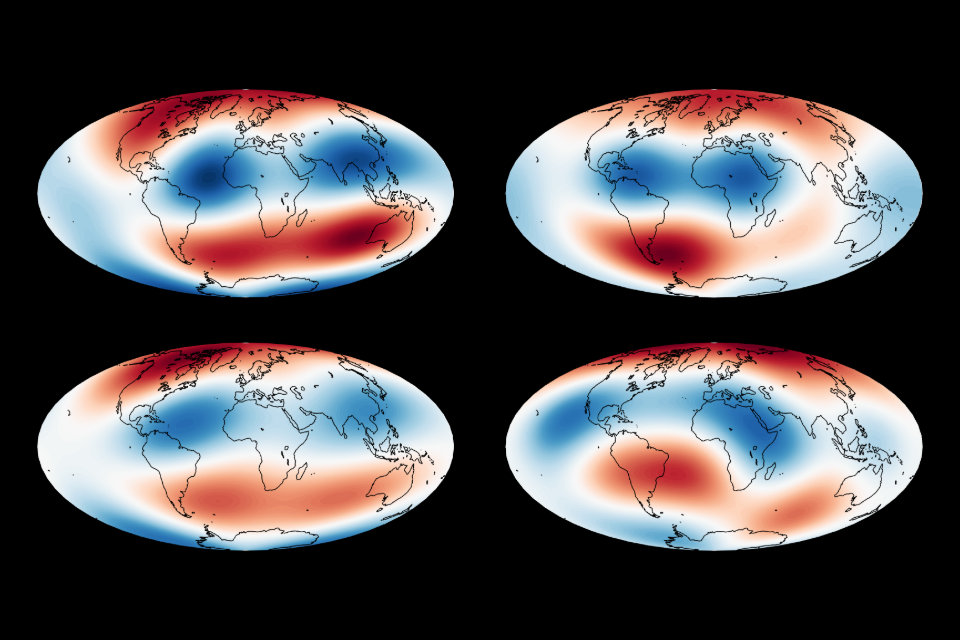

2020年,浙江创新型省份基本建成。2024年,浙江规上工业研发费用3720.41亿元,同比增长5.5%;高新技术产业增加值15507.87亿元,同比增长8.3%。《中国区域创新能力评价报告2024》显示,浙江区域创新能力连续3年居全国第4。

浙江省科技厅厅长高鹰忠表示,按照习近平同志擘画的创新蓝图,浙江锚定全面建成高水平创新型省份战略目标,做深做透教育科技人才一体改革发展和科技创新产业创新深度融合“两篇大文章”,使“群龙闹海”成为创新浙江的鲜明标识,让浙江成为创新创业最具活力的一方热土。

在“创新融合·共筑未来”港澳青年浙江行活动中,港澳青年代表与宇树科技机器人、机器狗互动(2025年4月19日摄)。新华社记者 刘梓漪 摄

补短板

“引进大院名校,共建创新载体。”时至今日,浙江清华长三角研究院首任副院长、清华大学建筑设计研究院总工程师刘彦生仍清晰记得这句话,“这正是习近平同志针对浙江自主创新能力薄弱短板,提出的战略思路。”

21世纪初,浙江市场经济体制逐渐完善,但也面临产业结构层次整体较低,科技对经济发展的支撑能力偏弱等“成长的烦恼”。

在习近平同志当年亲自谋划与大力推动下,浙江积极组建浙江清华长三角研究院等大院大所,着力弥补自主创新能力薄弱这一短板,蹚出一条具有深远意义的新型科研机构新路子。

如今,浙江清华长三角研究院已硕果累累:建设国家级科研平台5个,累计承担国家重点研发计划等各级科研任务1500余项,获得授权专利834项……

强力集聚资源、补足短板,结合产业需求,扩充科创平台矩阵——正是在浙江创新政策的持续招引下,多所“双一流”高校纷至沓来,北京大学信息技术高等研究院、北京航空航天杭州创新研究院、西安电子科技大学杭州研究院等新型研发机构在浙江遍地开花,集科技研发、人才培养、创产融合为一体,构建起全新的科技创新生态。

截至2024年底,浙江累计认定省级新型研发机构117家,成为浙江战略科技力量培育的主阵地、关键核心技术攻关的主力军、高端创新要素汇聚的引力场和成果转化应用的新引擎。

在位于浙江省临海市的吉利汽车制造基地,机械臂在焊装车间工作(2025年4月8日摄)。新华社记者 翁忻旸 摄

强根基

走进浙江大学生物医学工程与仪器科学学院大楼,一眼就能看到刻在墙上的这句话——“要多尝试学科交叉研究”。

这是2007年,时任浙江省委书记习近平同志到浙江大学调研时留下的殷切期望。

浙江大学在全国最早开展植入式脑机接口研究,当时还是博士生的张韶岷是该科研团队成员之一,大鼠机器人是他们的一个重要研究成果。在给习近平同志进行的实验演示中,大鼠意外地对指令没有任何反应,演示只能终止。

对此,习近平同志宽慰并鼓励“年轻人要多尝试学科交叉研究,努力将实验成果与临床等应用方面结合”。

“习近平同志当时的鼓励,坚定了我从事交叉学科研究的决心和信心。”如今已成为浙江大学求是高等研究院研究员的张韶岷,既承担教学工作,又兼顾脑机接口研究,参与了多项国内首创研究。

去年4月,浙江大学基础交叉研究院成立,目前已汇聚20多个学科领域。“我们就是要为中国培养具有真正创造能力和创业精神、推动社会进步的中坚力量。”浙江大学党委书记任少波坚定地说。

“创新之道,唯在得人。”多年来,浙江在人才培养上持续发力,夯实了科技创新的根基,为推动高质量发展注入了强劲动能。2024年,浙江省人才资源总量超1500万人,每万名劳动力中研发人员数达到165.3人年,高技能人才占技能劳动者比例达到33.7%。

星载智能计算机团队进行科研攻关。新华网发 之江实验室供图

增活力

下好创新先手棋,补足科研薄弱点,释放人才新力量,习近平总书记当年种下的创新种子,已在之江大地生根发芽,开花结果。

坚持教育科技人才一体化发展。浙江通过“学科链—创新链—产业链”贯通模式,在人工智能、双碳技术、新材料、盾构装备等领域取得丰硕成果,成为中国参与国际竞争的中坚力量。

坚持科技创新产业创新深度融合。绝影X30四足机器人、通义千问Qwen3模型、高导电石墨烯铜复合材料、数字诊疗装备CT核心部件高速滑环等创新成果层出不穷,成为浙江科技最亮丽风景线。

坚持充分发挥企业创新主体作用。截至2024年底,浙江拥有国家高新技术企业4.75万家、专精特新“小巨人”企业1801家,数量均居全国第3位。万向集团、阿里巴巴、海康威视、云深处科技等一批又一批科技型企业不断涌现,成为浙江高质量发展的厚重底色。

……

2023年9月,习近平总书记在浙江考察时强调,浙江要在以科技创新塑造发展新优势上走在前列。这为浙江发展明确了新的时代坐标、发展定位和使命任务。

2024年11月,浙江吹响新征程号角,作出“加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力”的战略部署。浙江省委书记王浩表示:“加快建设创新浙江、因地制宜发展新质生产力是破解新的‘成长的烦恼’,推动我省高质量发展的战略要求。”

从创新型省份到创新浙江,按照习近平总书记指引的方向,浙江一步一个脚印,让创新成为该省建设中国式现代化的鲜明标签,闯出一条自主创新“之江新路”。