大同市“十四五”以来气象事业取得显著成效 现代化水平迈上新台阶

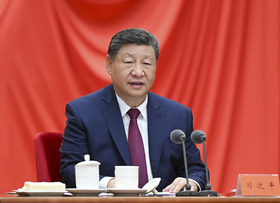

——大同市召开“辉煌十四五 奋进新征程”主题系列新闻发布会(市气象局专场)

山西科技报新闻网大同讯 11月25日,大同市政府新闻办公室召开新闻发布会,系统介绍了“十四五”以来全市气象事业发展取得的积极进展与显著成效,并就相关问题回答了媒体提问。

“十四五”期间,大同气象事业紧密围绕全市发展大局,坚持高质量发展导向,在气象监测、预报预警、防灾减灾及民生服务等多个领域实现了一系列扎实突破,为地方经济社会发展和民生安全保障提供了有力支撑。

气象综合实力显著增强,现代化水平实现新跨越

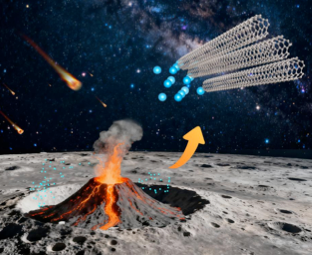

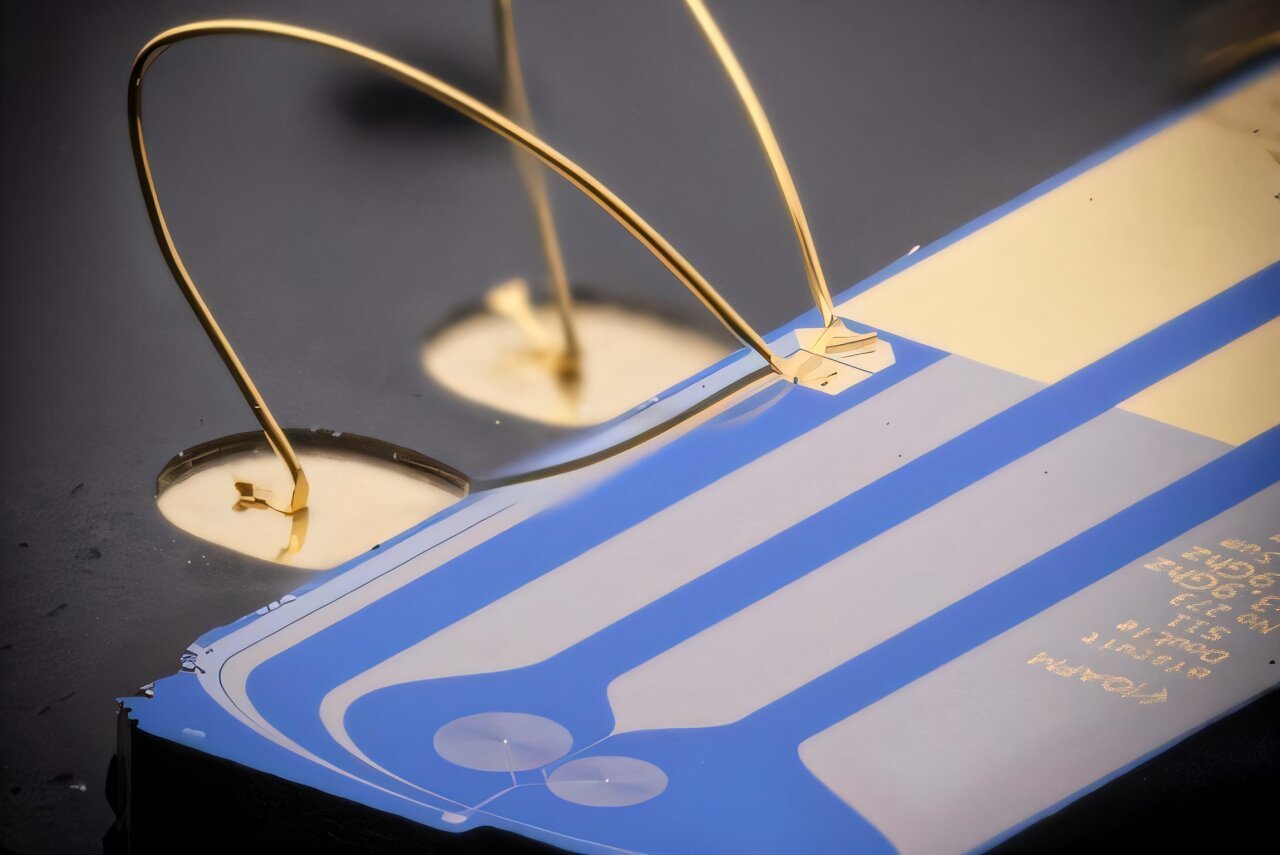

全市气象部门聚焦“监测精密、预报精准、服务精细”目标,持续健全现代气象业务体系。目前已成功构建起一个站点覆盖所有乡镇、布局科学的综合气象观测网。该网络囊括了1部新一代多普勒天气雷达、2部X波段双偏振天气雷达、8个国家基本气象站、3个辐射观测站、172个区域自动站、1套垂直观测系统、9部激光测风雷达、7个GNSS/MET水汽站、1个雷电监测站、1个大气成分站、9个农田小气候站以及9个自动土壤水分站。得益于站点加密,地面观测站网平均间距已由10.4公里优化至8.8公里,灾害性天气监测能力实现大幅跃升。

在预报预测方面,智能网格预报的空间分辨率达到1公里,时间分辨率达到1小时。关键灾害性天气,如暴雨、暴雪、大风、雷暴大风、冰雹等的预报准确率已显著提升至80%。强对流天气预警信号的平均提前时间达到97.7分钟,为有效防范赢得了先机。目前,气象服务已覆盖95%的公众,标志着大同市气象现代化水平迈上了新的台阶。

筑牢防灾减灾第一道防线,全力保障人民生命财产安全

始终将保障人民群众生命财产安全放在首位,大同市创新建立了气象“3162”递进式服务机制。该机制明确了“提前3天加密会商、提前1天精细到县(区)的预报、提前6小时进入临灾预警状态、提前2小时发布短时预报并滚动更新”的标准化流程,确保了预警信息发布及时、精准、高效。

通过加强与水利、自然资源等部门的联动,共同发布山洪和地质灾害气象风险预警,并强化了直达基层临灾预警“叫应”机制,成功构建了从风险预警到应急响应的防灾减灾工作闭环。这一机制在应对台风“杜苏芮”等多次重大天气过程中发挥了关键作用,为人员转移避险和应急抢险调度争取了宝贵时间,有力守护了万家安宁。

优化气象服务供给,全面服务高质量发展格局

在服务特色农业发展上,气象部门创新打造了“黄花产业气象服务模式”,“大同黄花”凭借优异品质荣获“气候生态农产品”称号,并成功入选国家级名优特产名录,彰显了气象服务对特色农业的品牌增值效应。

在助力生态文明建设方面,人工影响天气工作实现提质增效。“十四五”期间,作业次数较“十三五”时期提升3.8倍,标准化作业点建设持续推进,全市人工影响天气服务网络更加密集。此举显著增强了对农业生产、水资源安全保障、生态保护修复以及重大活动保障的服务支撑能力与响应速度,在抗旱增雨、森林草原防灭火和生态修复等领域取得了显著成效。

展望未来,大同市气象部门表示,将继续紧紧围绕市委、市政府的决策部署,持续深化气象科技能力现代化和社会服务现代化建设工作。为大同市“融入京津冀、打造桥头堡”的重大发展战略提供更为坚实可靠的气象保障,为全市人民的美好生活提供更加优质的气象服务。(王秋英)

编辑:乔晓慧

雷春生