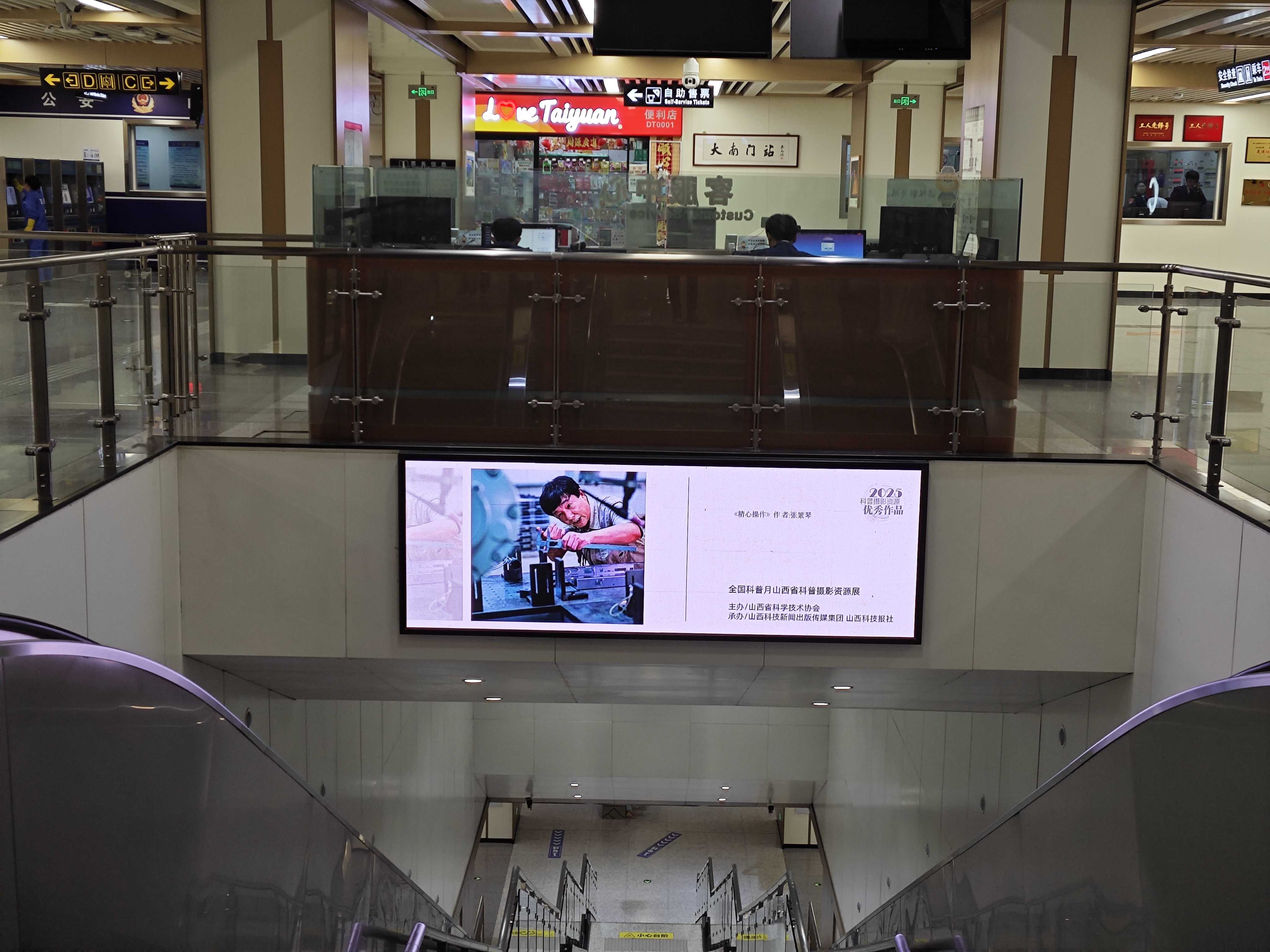

科普影像进地铁:融入城市生活的一次新体验

■本报记者 张帆 张晶 刘红梅

国庆节来临之际,太原市长风街地铁站通道里的灯箱墙,正展示着猎户座星云的深邃璀璨、显微镜下蝴蝶翅膀的奇幻鳞片,或是记录着城市湿地候鸟迁徙的灵动瞬间……来来往往的乘客们纷纷驻足,饶有兴趣地观赏着这一奇妙景观。

这里正在举办以“科学影像·触手可及”为主题的科普摄影资源优秀作品展(以下简称“科普摄影展”)。这场由山西省科学技术协会主办的科普摄影展,别出心裁地驶入了城市公共交通脉络,尝试着用一种突破围墙的模式,将深邃的科学知识融入公众的日常通勤与城市生活,旨在让科学精神随着城市脉搏跃动,成为2025年全国科普月活动中一道亮丽的风景线。

走出“殿堂”,科普走向“偶遇”

这次科普摄影展由山西省科学技术协会主办,山西科技新闻出版传媒集团、《山西科技报》社有限责任公司承办。科普摄影资源优秀作品除了在省市科技馆、平遥国际摄影节、中小学校等地展出外,还在太原地铁车厢显示屏、地铁通道广告灯箱、地铁站台等平台,以视频展播与实体影像展览相结合的方式,将这场科学与摄影相结合的视觉盛宴,直接嵌入太原市民的日常通勤动线,以公众更易于接触、理解、接受、参与的方式,让科学知识、科学思想、科学精神随城市脉搏悄然跃动,在往来乘客的一次次驻足间,播撒科学探索的美好种子。

2025年科普摄影作品征集活动自今年4月启动以来,共收到来自全国28个省(区、市)的3400余件科普摄影作品。这些作品集中体现出“聚焦新质生产力、弘扬科学家精神、探秘科技自然美、助力科技志愿行、智筑安全防护网”五大主题。经全国摄影专家、科普专家与科技工作者共同组成的评委会多轮评审,最终198件兼具思想性、艺术性与科普性的佳作脱颖而出。此次太原地铁站所展出的,正是这些科普摄影作品中的精华。

山西省科学技术协会党组成员、副主席谭丽红坦言:“我们做科普,其实也一直在思考,怎么能让科学走出实验室,融入公众的日常生活,让人们更容易理解和接受,打通科普的‘最后一公里’。科学真正走近人们身边,走进大家心里,这‘最后一公里’不仅是物理上的距离,更是心理上的距离。这次我们把科普摄影作品搬进地铁站台和车厢,就是一次让科学‘破圈’的生动实践。地铁是城市的动脉,每天承载着巨大客流。在这里做科普,相当于把高深严谨的科学知识,把宏大的宇宙、精妙的生命、前沿的科技,转化为可感可知的画面,送到公众的日常通勤路上,实现与公众的‘零距离’接触,让大家在一次次不经意的驻足中产生好奇与启发,让科学不再遥远和枯燥。这次展出的科普摄影作品,每一幅都有个简短的说明,展示了一些科普知识。这就像我们小时候看的小人书,简单明了、图文并茂,让人在不知不觉中亲近科学、理解科学、热爱科学,让科学知识‘飞入寻常百姓家’。这是一种‘润物细无声’的滋养,让公众在点点滴滴中汲取科学知识,轻松有效地提升科学素养。”这种将科普内容植入高流量、生活化场景的尝试,是主动创造公众与科学“偶遇”的机会,旨在激发公众潜在的好奇心、想象力和探究欲,让科普无声融入城市的脉动,融入公众的生活。

影像为桥,解码深奥科学

地铁站所展出的这些科普摄影作品,并非简单的风景或生物写真,而是科学的视觉注解。每一幅作品的背后,都凝结着科研工作者和科学摄影师的心血,关联着明确的科学概念、前沿发现或生态议题。

“一张展现晶体结构的显微照片,其对称之美本身就是吸引眼球的‘钩子’。”一位参展作者解释道:“配合简洁而精准的图说,我们试图引导观众从影像审美过渡到科学探究——这种结构为何如此稳定?它赋予了材料怎样的特性?影像降低了理解的门槛,而好奇心则成为驱动深度探索的引擎。”

展览现场,不少乘客在作品前驻足停留,频频用手机记录科普摄影作品。一位带着孩子的母亲表示:“等车的时间变得有意义了,孩子会主动问‘这是什么星星’‘这位科学家是谁’,这样我就有机会给他讲一点天文知识,讲讲科学家的故事,这比单纯刷手机更有意义。”

由此看来,影像为桥,解码深奥科学,成为此次科普新模式的关键。

新模式的价值与挑战

这场科普融入城市生活的体验,其价值不仅在于惠及更广泛的人群,更在于探索一种可持续的、双向互动的科学传播生态。它让科学变得亲切、可感,激发公众在生活场景中主动发现科学、理解科学甚至参与科学。

2024年12月25日,新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》明确指出,开展科学技术普及,应当采取公众易于接触、理解、接受、参与的方式。科学传播的未来不只是在学校课堂、科技场馆等场所,更在于将整个社会都变成一间开放、友好、充满惊喜的“科学教室”。当猎户座星云与地铁的轨道在视觉上交汇,微观世界的奥秘在社区的烟火气中展现,这不仅仅是一次展览位置的变更,更是科普理念的一次迭代。它预示着,科学传播正试图从庄严的“殿堂”,走向车水马龙的“街巷”,试图在人们生活的节奏中,织入理性的光芒与探索的乐趣。这场静悄悄的“实验”成效如何?或许,答案就藏在每一位驻足观众若有所思的眼神里,藏在他们下一次仰望星空或留意身边自然时,那悄然转变的视角之中。

科普影像驶入地铁站,无疑是让科普更好地融入城市生活的一次全新体验!

本报记者常凯摄影