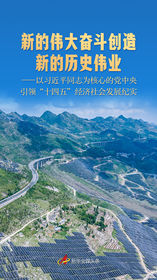

朔州市平鲁区100MW光伏总承包项目:从“黑金”到“绿电” 绿色能源赋能矿区转型

在朔州市平鲁区(三期)100MW光伏总承包项目中煤平朔露天矿的采煤沉陷区,工人们正在紧张地进行光伏条基施工,打桩机的轰鸣声在矿区回荡,与远处机械的运转声交织成一片繁忙的作业交响曲。该项目由山西建投煤设院集团承接,总承包工程投资约1.3亿元,包含光伏区、220kV升压站、35kV电力线路三个工段。项目建成后,预计年均发电量1.5亿千瓦时,相当于减排二氧化碳4.63万吨。在为矿区提供稳定清洁电力的同时,还能创造就业机会,有效改善周边生态环境,实现经济效益与生态效益的双赢。

多措并举的项目攻坚

面对仅9个月的紧迫工期,项目团队迅速成立专项工作组,系统拆解设计、采购、施工等关键环节,编制可视化建设路线图,确保各环节衔接有序。

在设计阶段,项目团队组建了一支由20余名电气、土建等专业骨干组成的设计团队,建立了“现场勘查—数据采集—图纸绘制—比对修正”的闭环工作流程。勘查人员每日深入现场,通过全站仪测量、无人机航拍等手段精确采集地形地貌、地质条件等基础数据;设计人员基于勘察数据,运用BIM技术进行三维建模和图纸绘制,每完成一个设计单元都会及时反馈给现场进行实地比对验证。一旦发现偏差,现场人员立即补充采集数据,设计人员同步调整图纸,形成良性循环。累计完成458张高标准设计图纸,涵盖电气、土建、勘察等多个专业领域。

为确保设计质量,团队建立了严格的三级审核制度,从专业负责人初审到项目总工复审,再到院级专家终审,层层把关,保证了设计方案的精准性,为项目高质量实施奠定了坚实的技术基础。

在采购环节,项目团队采用“嵌入式”工作模式,通过组建专业监造团队、实施驻厂监造、建立快速响应机制和强化过程管控等措施,确保关键设备按期交付。团队从电气、土建、项目管理等部门抽调业务骨干,组建专业监造小组,监造人员分别进驻主变压器、光伏组件、逆变器等关键设备生产厂家,实行“一对一”全程跟踪,实时监控原材料采购进度,跟踪核心部件生产工艺,监督产品质量检验过程。同时,搭建沟通平台,使得项目现场与设备厂家可以实时对接,实现生产异常情况第一时间反馈、技术问题即时协商解决、进度信息实时共享。通过这种无缝对接方式,成功将关键设备交付周期从60天压缩至40天,为项目争取了宝贵时间。

在施工现场,项目团队采用“平行+立体交叉”的作业模式,140名工人与2台挖掘机、2台装载机和1台压路机协同作业,在施工线上展开高效施工。团队将作业面科学划分为若干施工段,实现土方开挖、桩基施工、混凝土浇筑和线路架设等工序的立体交叉作业,各专业班组在垂直空间内协同推进,大幅提升了施工效率。目前,项目进展顺利,成排的光伏支架基础已如雨后春笋般破土而出。通过科学组织和严格管理,项目已完成总工程量的80%,这条“绿色电力动脉”正稳步推进。

技术突围的绿色革命

项目场地原为填灰场,地基承载力较低且存在采空区沉降问题。传统开挖基础施工方法不仅成本高昂,还可能加剧地面沉降,影响光伏组件的长期稳定性。

面对这一技术难题,项目团队快速成立技术攻关小组,经过多次实地勘测和反复论证,创新性地提出了“地面基础”解决方案。相比传统工艺需要开挖1.5—2米深基坑的施工方式,新方案通过科学的承载力验算和结构加固措施,将光伏支架直接稳定安装于地表,不仅避免了大规模土方作业对生态环境的破坏,还将施工周期缩短了约30%,节省了15%的建设成本。这种“轻触地表”的绿色施工技术,实现了工程建设与环境保护的和谐统一。

项目220kV升压站的扩建工程技术难点在于新旧设施的无缝衔接。针对这一挑战,技术团队开展了系统性攻关,通过查阅国内外学术文献、组织电力行业专家论证会、借助高校实验室进行数字化仿真模拟等多元化研究手段,最终形成了一份包含理论分析、实验数据和施工方案的《一二期预制舱衔接专项措施报告》。这份技术指南创新性地提出了拼接缝焊接工艺和基础错位技术,通过高精度施工控制,成功保证了接缝施工合格率。

在场地紧张的升压站扩建区,设计团队面临着一个棘手的空间难题:在有限的区域内同时部署主变监测系统和局放监测系统。经过多次技术论证和方案比选,团队创造性地提出了“二合一”集成方案——将两个独立系统整合在同一个智能控制柜内,通过采用专用IEC104通信协议实现信号并行传输,配合多通道数据采集技术和优化的电磁兼容结构,不仅确保了系统运行的可靠性,还节省了20%的宝贵空间。

暮色中,平朔矿区光伏项目施工现场灯火通明,运输车辆正将最后一批光伏组件运往安装区,调试人员在升压站紧张地进行并网前最后的准备工作。这个承载着矿区转型希望的绿色能源项目,即将完成从“黑色矿坑”到“绿色能源”的华丽蜕变。

下一步,山西建投煤设院集团将充分发挥“咨询—设计—施工—运维”全产业链优势,以平朔光伏项目为样板,在新能源领域深化技术创新与产业协同,持续探索“新能源+矿区修复”新模式,以更多精品工程助力“双碳”目标实现,让更多资源型地区焕发绿色生机。(张子霖)